| 初診日 |

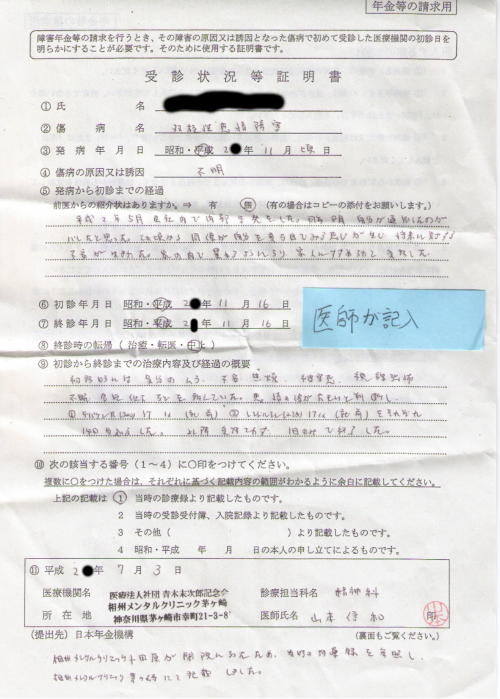

初診日とは、障害の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。

同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

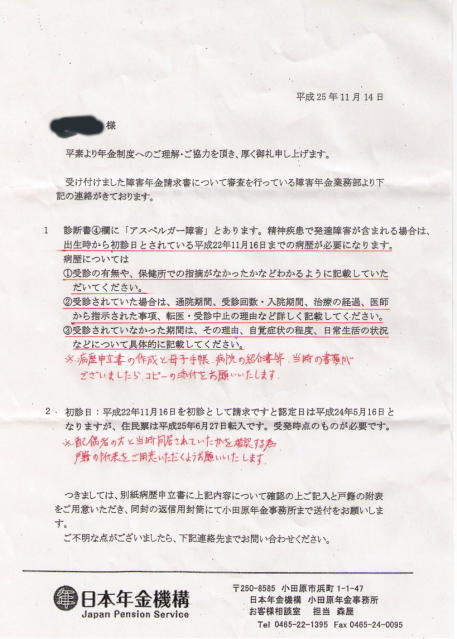

障害年金における「初診日」とは、障害年金の病名に関する症状が初めてあらわれ(発病日)、初めて医療機関で治療を受けた日を言います。診断名が確定した日ではありません。

ところで、よくある間違いが、現在の診断名(例;うつ病)ではなく、他の診断名をつけられたときは初診日にすることが出来ないと勘違いすることです。これはよくある間違いで、かつ損をしてしまう可能性も高いので注意してください。実は、精神科や心療内科にかかる前に、体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりしても、その日が初診日になります。

以下初診日として認められている主なものです。

(1)診療を受けた日(その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい)

(2)健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合は健康診断日

(3)同一傷病で転院した場合でも、最初の医師の診療を受けた日

※

なお、障害年金の申請で初診日とは、その疾病に関する症状が出て初めて医療機関を受診した日となります。具体的な診断名がつけられていなくても当該医療機関を初めて受診した日が初診日となります。

※

その病気の症状が出てきて初めて医療機関を受診した日が初診日となります。医療機関が、精神科でなく、内科又は耳鼻科であっても前記定義に当てはまれば、そこの医療機関を初めて訪れた日が初診日となります。初診日を判断するのは、前記定義に基づき、障害年金の申請者自身です。自分の独断と偏見に基づき決定する訳ではありません。いくつか内科や耳鼻科等を受診した場合、症状が出て初めて受診した医療機関の初診日を障害年金請求書及び診断書の初診日とします。

※

初めて医療機関を受診した際に、午前と午後に受診した場合は、最初に受けた方の医療機関が初診の医療機関となります。

※

同じ日に複数の病院を回った時は、原則として、最初の病院を記入すべきでしょうが、回った病院の順番を忘れてしまったなら、原則通りに記入しなくても問題ないと思います。一番早い病院を初診日とすべきという法律の条文があるわけではありません。

※

同様に、遺族年金の初診日も、厚生年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で死亡した場合ですから、その病気の症状が初めて現れて、初めて病院を訪れた日が初診日となりますので、内科や耳鼻科になる場合もありえます。 ここでは障害年金の初診日として説明しましたが、遺族年金における初診日もほぼ同じ定義です。なお、遺族年金の対象となる厚生年金加入中に初診日がある精神疾患で死亡した場合と、同じ精神疾患で障害年金を申請出来る初診日があれば、(障害年金と遺族年金の初診日は)同一になります。

※

初診日は、必ずしも病院の営業日でなくてもかまいません。例えば、日曜日に救急搬送され通院してる病院と別の病院に搬送された場合や、地元のかかりつけの開業医は休診日だが個人的に「急に具合悪くなった、今日は休診なのは分かっているが、もし今暇なら、診てくれ」と個人的に医師の携帯電話に電話した場合などでもOKです。

*

初診日の病院が廃院ししてて、かつ、診察券も捨ててしまっている場合、初診日を確認できる客観的資料を用意し、「受診状況等証明書を添付できない理由書」とともに提出します。客観的資料には次のようなものがあります。これらの客観的資料がない場合は、障害年金の受給は諦めるしかないでしょう。

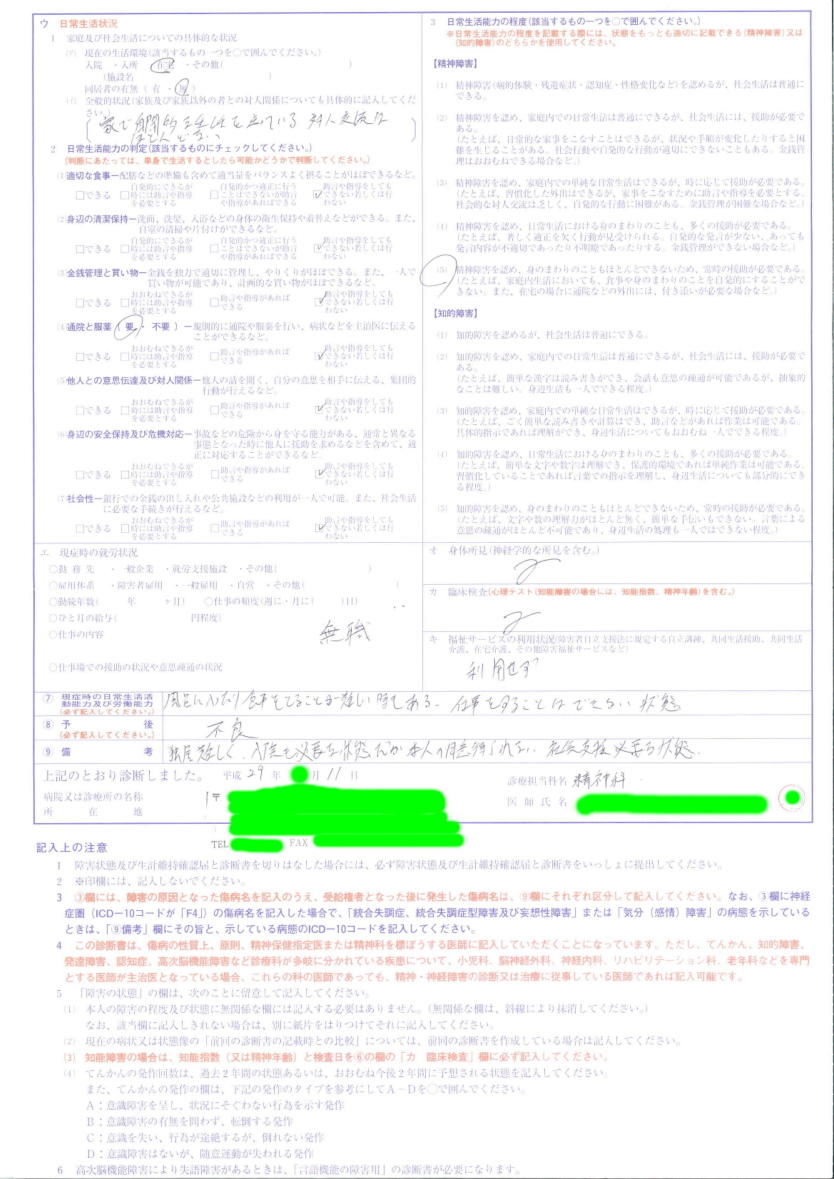

1 障害者手帳作成時の診断書

2 交通事故証明書

3 入院記録・診察受付簿

4 健康診断の記録

5 インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

6 生命保険会社に提出した診断書

7 その他、当時のことが証明できるもの

*

なお、なお、「初診日の病院は廃業したが、その医療法人が運営するグループ病院は残っている」という場合でも、あくまでも「初診日の病院は潰れた」という扱いになります。

*

初診日の病院を虚偽にしても、日本年金機構が、レセプト(診療報酬明細書)を調査すれば、初診の病院が発覚する可能性は高いと思います。

*

学校や会社での健康診断は、業者に委託して実施します。その結果(健康診断記録)を学校や会社又は業者が持っている場合があります。「受診状況等証明書を添付することが出来ない理由書」にこの書類を添付し、初診日の証明をします。 |

| 障害認定日 |

障害認定日とは、「障害の程度の認定を行なうべき日」を指し、その障害認定の結果、障害等級に該当した場合は、障害認定日が障害年金の受給権取得日となります。

(但し、障害年金の受給権取得日が必ずしも障害認定日に該当する訳ではありません。)

障害認定日とは、具体的には次に掲げる日のいずれかを指します。

1.初診日から1年6ヶ月が経過した日

2.初診日から1年6ヶ月が経過する前に傷病が治癒または固定(※)した場合はその日

但し、以下に述べるような“例外”もあります。

A・上記1又は上記2に該当する日が20歳前の期間にある場合

⇒20歳に達した日(=20歳誕生日の前日)が障害認定日となります。

B・初診日が昭和49年7月以前にある場合(レアケースです)

⇒初診日から3年経過した日(又はその前の治癒日)が障害認定日となります。

※その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を言います。

*労災保険の障害(補償)年金の障害認定日は必ずその傷病の「治癒日」となる為、傷病の診療開始時点では何年何月何日が障害認定日になるのか分かりませんが、障害厚生年金・障害基礎年金の障害認定日は、どんなに遅くても「初診日から1年6ヶ月が経過した日」である為、1年6ヶ月以内にその傷病が治癒した場合を除き、初めて医療機関で診療を受けた時点で「○年○月○日」と機械的に決まってしまいます。

*通常、精神疾患の場合は、病名が異なっていても、一つの疾患と見做します。

*なお、これは暦日で1年6か月です。1日単位です。具体的には、障害年金の申請は、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)からとなっていますので、初診日が12月4日とすると、翌々年の6月4日以降申請可能となります。

*転院しても期間は通算されます。転院に際して、医師の紹介状は必ずしも必要ありません。転院に際して、以前の病院の最後の通院から空白期間があっても、極端に長い空白期間があれば問題ですが、常識的な範囲内の空白期間であれば、障害年金の申請(新規・更新)に響くことはありません。但し、医師としてもある程度の通院期間がないと障害年金の更新用の診断書は書きにくいでしょう。但し、たまに「前の病院で何ヶ月通っていても、うちの病院で、新たに1年6カ月、通院してもらわないと、診断書を書かない。」という病院もあります。 |

| 現症日 |

|

|

|

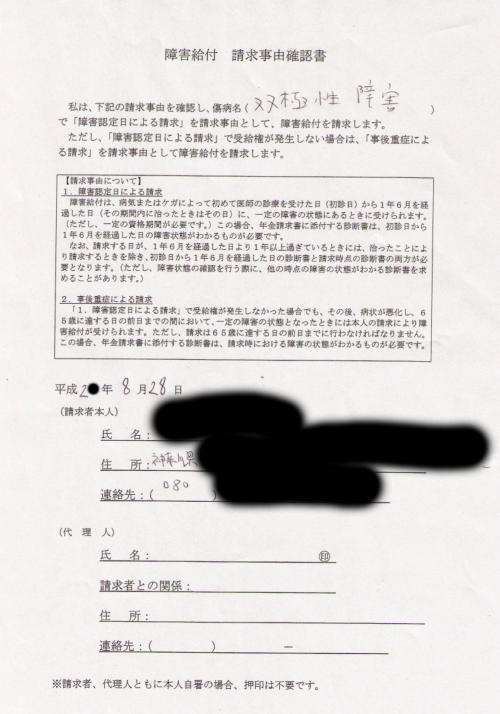

| 事後重症制度・遡及請求 |

障害認定日に1級または2級(厚生年金保険は3級まで)に該当しない場合は、(65歳の誕生日の前々日までに)その後症状が悪化して条件に当てはまるようになれば、改めて受給申請が出来ます。これを事後重傷といいます。

これは、本人が請求することにより初めて受給権発生します。障害認定日時点で障害認定基準に該当しなかった人がその後悪化したかどうかは他人にはわかりませんので、事後重症の取扱いは本人の請求を行ったことで初めて受給する権利が発生することになっています。したがって、事後重症は請求しなければ権利は発生せず、もらうことはできません。また、請求月の翌月から受給開始になるので、傷病の状態が障害認定基準に該当しそうになったらできるだけ早く請求しないと損をすることになります。

なお、事後重症の請求をしたが不該当であった場合、65歳までの間であれば何度でも事後重症の請求をすることができます。

事後重症の請求であっても加入要件と納付要件は同じです。年金額や請求手続も通常の障害年金の場合と同様です。ただし、裁定請求書に「事後重症による請求である」と明記することが必要です。

(↑以上、事後重症制度の説明。下記「遡及請求」との混同に注意↓)

ただし、「初診より5年後に申請した場合は、事後重症制度になり、遡及不可能」とうことではありません。障害認定日から5年後に申請する場合、下記のいずれかの申請となります。(初診日に厚生年金保険に加入の場合)

1.障害認定日請求……障害認定日の障害状態が3級以上の場合、障害認定日現在の診断書及び現在の診断書合計2枚の診断書を提出することで、障害認定日請求をすることが可能です。これを遡及請求と呼んでいます。

2.事後重症による請求……障害認定日の障害状態が3級にも満たない場合で、現在の障害状態が3級以上の場合、現在の診断書1枚を提出することで申請します。これを事後重症による請求と呼んでいます。

※

なお、障害年金が遡及して振り込まれた場合、その時点では既に会社を退職していても、同じ期間に同じ傷病名で傷病手当金と障害厚生年金を受給することになった場合は、障害厚生年金に相当する部分については健康保険組合に返還すべしということになります。健保組合がなくなっていれば、返還する先がありませんので、返還は不要ということになります。

障害基礎年金のみ受給の場合は、傷病手当金との併給調整規定は有りません。但し、障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受給している場合は、障害基礎年金を含めて併給調整規定があります。健康保険の保険者がもつ返還請求権の消滅時効は民法によるので、何年で消滅時効するかは記述を差し控えて頂きます。

※

「障害認定日請求(遡及請求)」と「事後重傷による請求」は、どちらで請求するか医師と相談し、自分で判断します。

↓

具体的に、2012年6月をもって障害年金の受給権利(初診から1年半)を経過した人間が、2013年6月に障害年金を申請(請求)する場合。2012年6月から2013年6月までの間、同じ障害状態にあると判断すれば、障害認定日請求で申請します。2012年6月はそれほど重くなく、2013年6月に障害状態が重くなったのであれば、事後重症で申請します。

※

障害認定日現在の診断書は、「障害認定日から3か月以内で診察を受けた日現在」で医師に作成してもらうこととなります。医師は、依頼を受ければ、カルテ等に基づき診断書を作成することとなります。障害認定日現在の診断書が入手できない場合は遡及請求(認定日請求)は、出来ません。事後重症で申請することとなります。

(遡及請求は、障害認定日時点の診断書が入手できないとあきらめるしかないです。「初診日の病院が廃業してる場合」は、いくらか代替手段がありますが、「障害認定日時点の診断書が入手できない場合」は、どうにもなりません。診断書がなければ、審査を行うことが出来ません)。 |

保険料の納付要件

(障害年金) |

保険料の納付要件とは、初診日の前日において、

(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること

となります。ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、(1)の特例として、

(2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよい

ことになっています。

※初診日が、平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なりますので、年金事務所にご相談下さい。

※障害年金の初診日要件では、初診日の前日において納付要件を確認します。つまり、初診日の前日までに保険料を納付していないとダメです。あとから保険料を納付しても保険料納付要件を満たすことは出来ません。 |

| 保険料納付要件の特例 |

平成28年4月1日前(※)に初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。

※「平成28年4月1日前」とは、平成28年4月1日は含まず、平成28年3月31日までという意味です。 |

保険料の納付要件

(遺族基礎年金) |

「国民年金の被保険者である間に死亡したとき」または「国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき」の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければならないことになっています。

なお、死亡日が平成28年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

*つまり、「被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき」には、死亡された方の保険料納付要件が必要です。なお、受取人側の国民・厚生年金保険の加入状況は、全く関係ありません。 |

保険料の納付要件

(遺族厚生年金) |

「厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき」と「厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき」の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上でなければならないことになっています。

なお、死亡日が、平成28年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

*つまり、「被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき」には、死亡された方の保険料納付要件が必要です。なお、受取人側の国民・厚生年金保険の加入状況は、全く関係ありません。 |

| 保険料免除期間とは? |

国民保険料が法定免除または申請により免除されるのは以下のような場合です。

・学生の国民年金免除を申請し、かつ、受理されている場合

・生活保護

・低所得による国民年金免除申請し、かつ、受理されている場合

・若年者(30歳未満)で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下のため、申請し受理された場合

・障害年金受給者で障害等級2級以上のため「免除事由該当届」を提出し受理された場合

*例えば12月に障害年金初振込みで、障害年金2級が遡って7月から振り込まれるようになった場合で、7月分~12月分の国民年金保険料を納付済の場合は、遡って免除申請が認められ、国民年金保険料は返還されます。ただし、全額国民年金保険料を支払ったことにはなりません(7月分~12月分は2分の1の保険料を納付したと見做される)ので、将来、障害年金ではなく、老齢基礎年金を受給するようになった場合、受給額が低下することとなります。12月分以降も全額免除申請した月に関しては、2分の1の保険料を納付したものと見做して、老齢基礎年金が計算されます。

*免除条件については、詳細は外部サイトですが「国民年金保険料・免除制度(よくわかる国民年金)」を参照。 |

| 厚生年金保険料の免除 |

在職中である限り、厚生年金保険料の免除というのはありません。在職中である限りは、たとえ障害年金2級以上をもらっていても、厚生年金保険料の従業員負担分の支払免除や減免はありません。障害基礎年金部分の保険料の減免もありません。唯一例外は、育児休業期間中に厚生年金保険料を免除するという制度はあります。 |

| 社会的治癒 |

<傷病手当金の場合>

以前に同じ病名で傷病手当金を受けたことがある場合、前回の傷病手当金の支給開始日より1年6か月以内であれば、今回は、前回支給開始日より最長1年6か月までの範囲内で受給可能です。前回支給開始日より1年6か月を超えていれば、前回の傷病が完治(社会的治癒を含む)し、再発したと保険者が判断しない限り、受給出来ません。

社会的治癒とは、同じ病気であって一定期間薬を飲んでいないとか、病院に通院していない場合に病気が治癒したものと扱うことです。3年~5年(健保ごとの判断。保険者(健康保険組合等)の裁量により判断)が目途です。

なお、同じ病名(同一傷病)とは、精神疾患を指し、病名が異なっていても精神疾患であれば、同一の傷病と見做されます。

*厚生労働省の通達では、「社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう。薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない」となっています。ですので、社会的治癒とみなす条件として、以下のことが挙げられます。

・症状が安定している。そのため通院、投薬の必要がないこと。

・ある一定期間(傷病により異なる)通常業務に支障がないこと。

・医師の診察でも異常が認められず、自覚症状もないこと。

◆通院も経過観察や予防のためであれば、医療を受けていることには該当しません(治療行為とは認められない、予防のための最低限の投薬は、許容範囲内と考えます。)。

<障害年金の場合>

傷病手当金と異なり、年金の場合は、3~5年で社会的治癒が完成すると一概に言えないところがあります。精神的な疾患の場合、10年間必要と考えている審査官もいるようです。

障害年金の場合、傷病手当金と異なり、特に精神疾患の場合、社会的治癒に該当するかどうか慎重に判断します。診断書、医師の意見、病歴・就労状況申立書等を元に慎重に検討されます。上記の例であっても、社会的治癒を認めないケースもあります。

判断は、日本年金機構、共済組合(障害共済年金の場合)が判断します。

社会的治癒が認められるためには、次の3つの要件を満たすことが必要です。

・症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと

・長期にわたり自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと

・一定期間、普通に生活又は就労していること

◆予防のための通院、経過観察のための通院は医療行為に該当しません(治療行為とは認められない、予防のための最低限の投薬は、許容範囲内と考えます)。

従って、起算時点は、通院せず、自覚的・他覚的にも異常がなくなり、一般の人と同様の生活や仕事を開始することが出来た日ということになります。

なお、障害厚生年金は 、一度受給すると、途中で障害の状態が軽くなり(病気が治癒するのではない)障害厚生年金の3級にも該当しない場合は、支給停止となります。支給停止中で、65歳までに、障害厚生年金の3級又は2級に再び該当するようになれば、支給停止が解除され、それぞれの障害年金が支給されます。

つまり、障害厚生年金というのは、一度でも受給すれば、その後、障害の状態が軽くなり支給停止になって、そして再発しても、再び障害状態が3級以上になれば、障害厚生年金を貰えうことが出来ます。支給停止の間に「社会的治癒」という概念がそもそもありません。

<補足>

*

障害年金の社会的治癒の法律上の正確な起算日というのは特にありません。通常は、医者に通院することを中止し、一般の人と同様の日常生活が送れ、一般の人と同様の労働生活(残業も含む)が送れるようになった日です。なお、一旦障害年金の受給権が発生した場合、障害状態に該当しなくなった場合は、日本年金機構に届出をだせば、障害年金の受給権は失効せずに65歳までは、支給停止の状態にあります。従って、65歳までに同じ病気が再発し、障害状態に該当し、障害年金の受給申請をすれば、再度障害年金を受給することが出来ます。このケースでは「社会的治癒」は関係ありません。

*

遺族年金で「社会的治癒」の概念が必要な場面は思い浮かびませんが、傷病手当金の「社会的治癒」の概念より、障害年金の「社会的治癒」の方が条件は厳しいと考えられます。

*

社会的治癒に関して、数年間通院せず、その数年間に働いているか無職か全く関係ないのかと問われれば、全く関係ないとは言えないと思います。通常、社会的治癒の完成には、通院せず(予防的・経過観察的通院は除く)、その数年間に一般の社会人と同様の日常生活をおくり、一般の人と同様の労働(残業等を含む)をしている状態を指します。働いていない場合は、傷病等のため働いていないのではなく、求職活動しても就職先がみつからなかったため等の理由が必要です。 |

| ↑一度障害厚生年金3級以上を受給した人が、傷病が完治し、障害厚生年金3級にも該当しなくなれば、そこで「支給停止」となります。その後、自営業で10年位生活し、「国民年金」に加入していた場合であっても、同じ病気の再発で障害等級3級以上に該当した場合は、障害厚生年金の支給停止が解け、申請月の翌月から障害厚生年金が支給されることとなります。 |

| 国民年金・厚生年金保険障害等級表 |

障害厚生年金では、障害の程度は1級・2級・3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。簡単にまとめるとこの表のようになります。

障害等級表の要約 |

| 1級 |

他人の解除を受けなければほとんど自分の用を便ずることができない程度 |

| 2級 |

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難な程度 |

| 3級 |

労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度(厚生年金、共済年金) |

*障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。他の年金との調整等がある場合もありますので、詳しくは最寄りの年金事務所にご相談ください。

*「等級」との呼び方は、1級、2級、3級の3つの段階を総称して呼ぶためと思われます。障害等級1級という表現はあっても、障害1等級という表現はありません。

*障害年金は日本年金機構が、精神障害者保健福祉手帳は、都道府県の担当部署がそれぞれの認定基準に従い、等級を決定します。

*精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準による→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf |

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の額はいくら?

また、障害共済年金の場合は? |

障害基礎年金、障害厚生年金や障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。

見直された年金額は、その年の6月に受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。

平成24年度も4月(6月支給分)から0.3%の引き下げが実施されています。

1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金もあわせて支給されます。3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金保険独自の給付です。

*

勿論、遺族基礎年金や遺族厚生年金や寡婦年金や老齢基礎年金や老齢厚生年金などの額も、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。見直された年金額は、その年の6月に受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。

*

例えば、2012年1月より「今後5年間、障害年金を支給する」となった場合でも、見直された年金額は、2012年の6月に受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。2012年1月時点の年金額が5年間適用される訳ではありません。

*

年金納付期間が全て免除期間である場合は、国民年金(基礎年金)のみに加入している状態にあります。障害基礎年金、遺族基礎年金は、老齢基礎年金ともに定額給付となります。

*

年金を計算する際の標準報酬月額の上限は、62万円と定められています。

*

障害厚生年金は、1級~3級、障害基礎年金は、1級~2級で、精神、知的、身体障害による受給額の差はありません。

*

老齢年金、障害年金、遺族年金ともに偶数月の15日(土日、祝日と重なればその前日)に前々月分、前月分の2カ月分が一括して当月に支給されます。つまり、6月支給分とは、4月、5月分を6月に支給することとなっています。同様に6月、7月分は、8月に支給されます。つまり、年金額の見直しは、通常、4月分から適用されるという意味です。

*

受給権発生時に「年金証書」に年金金額が記載されますが、毎年(4月分~翌年3月分)に関しては、その年の1月頃に前年の物価上昇率(物価下落率)に比例して上がったり下がったりします。

*

年金額を12カ月で割り、1円未満は切り捨て1か月分の年金月額を算出し、2か月分が偶数月の原則として15日に支給されます。

*

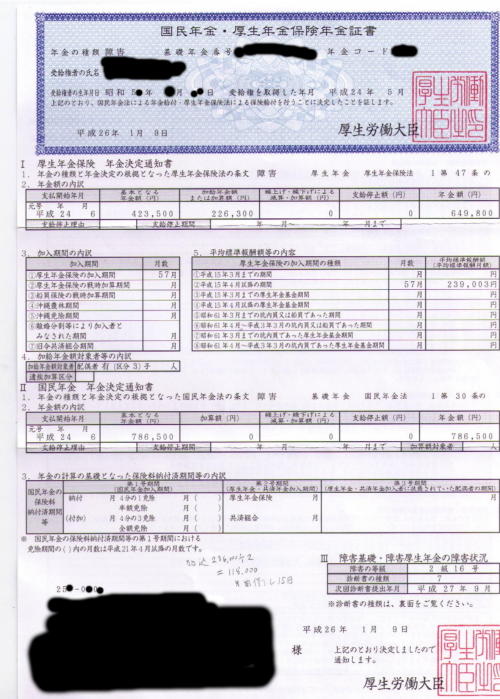

基礎年金と厚生年金の内訳は、例えば、障害年金証書は、障害等級2級以上の場合、「障害厚生年金額」と「障害基礎年金額」と別々に記載されています。共済年金に関しては、共済組合から年金額の通知があります。

障害の程度 |

支給される年金・手当金の額 |

障害厚生年金・障害手当金 |

障害基礎年金 |

| 1級障害 |

(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額) |

983.100円+子の加算額 |

| 2級障害 |

(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額) |

786.500円+子の加算額 |

| 3級障害 |

(報酬比例の年金額)589,900円に満たないときは、589,900円。 |

― |

| 障害手当金(一時金として支給) |

(報酬比例の年金額)×2。

1,150,200円に満たないときは、1,150,200円。

*配偶者や子供がいても加算はありません。←マニュアル |

― |

なお、「配偶者」「子」は住民票上の同居家族が原則です。単身赴任や別居している家族の場合は、生計維持の申立書が必要になります。健康保険の扶養に出来る範囲の家族とは異なり、障害年金で配偶者加算や子の加算が出来る配偶者または子は次のような条件を満たす必要があります。

また、「障害の状態でなくなった」「フルタイムの労働を始めた=障害の状態でなくなった」、「子や配偶者がいなくなった(死亡又は離婚又は別居又は子供の成人又は子供の異動)」があった場合、日本年金機構に届け出る義務があります。

1. 配偶者

1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得したときにその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者(年収850万円未満であること)及び受給権取得後、婚姻し、生計を維持している65歳未満の配偶者(年収850万円未満であること)。

なお、「配偶者」とは、夫が障害年金受給者ならば妻を、妻が障害年金受給者ならば夫を指します。

2. 子

1級または2級の障害基礎年金の受給権を取得した当時その者によって生計を維持していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子及び受給権取得後、出生し、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子。

以下補足事項

・配偶者加算がつく要件は、同居だろうが別居だろうが「生計維持」が要件です。生計維持に関しては、障害年金裁定請求書の「生計維持証明欄」に「請求者が配偶者と生計を同じくしていたことを申し立てる」と記載された欄に請求者の住所、氏名、請求者との関係を記入することになっています。生計を同じくしていれば大丈夫です。

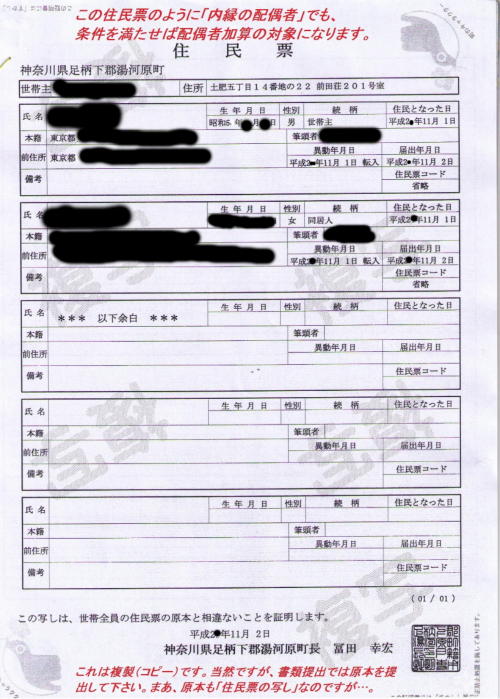

・内縁の配偶者も、配偶者に含めます。内縁の配偶者であることを証明するため、下記の書類の提出が求められます。

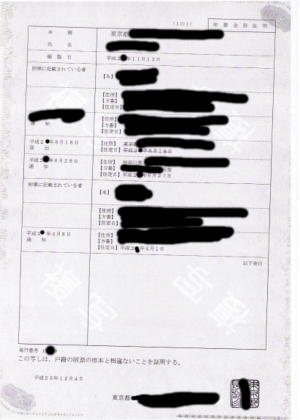

1.本人及び配偶者双方の戸籍謄本

2.別居の場合…それぞれの世帯全員の住民票 同居の場合…世帯全員の住民票

3.民生委員等第三者の証明

4.光熱費等が引き落とされている通帳のコピー

5、配偶者を受取人としている生命保険証書があれば、そのコピー

6.連名で届いた郵便物があれば、そのコピー

*1から4までは全て提出が必要です。5~6はあれば、それらを全て提出する必要があります。

↓<年金の障害給付のあらまし>↓

年金の障害給付のあらまし(枠内文字中央揃え) |

|

1級障害 |

2級障害 |

3級障害 |

厚生年金保険 |

障害厚生年金(1級)

+

配偶者の加給年金額

|

障害厚生年金(2級)

+

配偶者の加給年金額

|

障害厚生年金(3級) |

国民年金 |

障害基礎年金

+

子の加算額

|

障害基礎年金

+

子の加算額

|

― |

↓<加給年金額と子の加算額:1・2級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給権がある方が対象>↓

【ご注意1】配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮の特例の場合に限る)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

【ご注意2】平成23年3月までは障害年金を受ける権利が発生した時点で、要件を満たす配偶者や子がいた場合にのみ一定額が加算されておりましたが、平成23年4月から障害年金を受ける権利が発生した後に要件を満たす配偶者や子がいる場合にも加算されることになりました。

(平成23年4月1日より、すでに障害年金(1、2級)を受給されている方で、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることがあります)

↓

(なぜ、「ことがある」という表現なのか?)

↓

(障害年金の受給時点で要件を満たす配偶者や子がいない場合、その後婚姻したり、子が出生しても配偶者加算、子の加算はありませんでした。しかし、平成23年4月から「障害年金加算改善法」の施行により、障害年金2級以上該当者に関しては、受給権が発生した後、婚姻したり、子が出生した場合は、受給要件を満たす配偶者や子に関しては、加算が認めらるようになりました。加算分は届出後、まとめてあとで支給されます)

(結婚したり、子の出生があった場合は、日本年金機構等への届が必要です。後から届けでても平成23年4月以降に結婚したり、子の出生があった場合は、結婚した月の翌月まで、子の出生があった月の翌月まで遡ることが可能です。但し、この遡りは、平成23年3月以前に結婚したり、子の出生があった場合でも平成23年4月までしか遡ることは出来ません。)

加給年金額と子の加算額(1・2級の障害基礎年金・障害厚生年金の受給権がある方が対象 |

|

名称 |

加給される額 |

加算される部分 |

年齢制限 |

配偶者 |

加給年金額 |

226,300円 |

障害厚生年金部分 |

65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |

子2人まで |

加算額 |

1人につき226,300円 |

障害基礎年金部分 |

18歳到達年度の末日までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

子3人目から |

1人につき75,400円 |

↓<障害年金受給額概算>↓

障害基礎年金受給額概算 |

| 1級 |

月額約8万円 |

| 2級 |

月額約6万円

|

| 3級 |

障害基礎年金に3級はありません |

障害厚生(基礎含む)年金受給額概算 |

| 1級 |

月額14~15万円 |

| 2級 |

月額換算10~12万円

(以下、小生の場合)

毎月換算すると、月額118,399円。うち18,858円は配偶者加算。

|

| 3級 |

月額換算5~6万円 |

↓<障害共済年金は?>↓

障害共済年金の額は、公務等による傷病(公務または通勤による傷病)と公務等によらない傷病で異なり、また、障害等級によっても異なります。

公務等による障害共済年金の額には、最低保障があります。

↓<おまけ>↓

標準報酬月額の出し方は「支払基礎日数17日以上」です。すなわち、1ヶ月のうち、フルに働いても、17日だけ働いても、算定の対象になるわけです。ゆえに、例えば、「休職→復職して『毎月17日だけ働く』というリハビリ出社」 をしばらく続けた場合、当然、標準報酬月額は落ちるわけで、もしそのまま退職になり障害年金を申請した場合、障害年金受給額は(休職中に申請してた場合に比べ)落ちることがあります。

毎年、7月1日現在の在籍者に対し、4月~6月(いずれも賃金支払基礎日数17日以上)の平均給与をもとめ、「厚生年金保険料額表」に当てはめ、標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年の8月まで適用します。これを「定時決定」と言います。4月~6月がリハビリ出社の場合、9月から新しい標準報酬月額が適用されますが、8月31日までに退職すれば、新しい標準報酬月額の適用はありませんので、障害年金受給額が低下することは考えられません。

また、8月~10月(3か月間のいずれの月も賃金支払基礎日数が17日以上必要)の平均給与を求め「厚生年金保険料額表」に当てはめ、標準報酬月額の等級が2等級以上変動する場合は、4か月目から新しい標準報酬月額を適用します。これを「随時改定」と言います。8月~10月がリハビリ出社の場合、11月から新しい標準報酬月額が適用されますが、10月31日までに退職すれば、新しい標準報酬月額の適用はありませんので、障害年金受給額が低下することは考えられません。また、8月~10月のうち、賃金支払基礎日数16日以下の月があれば、そもそも随時改定は行われません。 |

生計維持確認届の提出にあたって

(年金受給者と加給年金額等対象者の生計維持関係を確認するためのもの)

|

<生計維持確認届とは>

●加給年金額等の対象者がいる方について、加給年金額等を引き続き受けるために、生計維持関係の申し立てをしていただく必要があり毎年一回誕生月にご提出いただくものです。

●生計維持確認届は誕生月の末月までに日本年金機構に必ず到着するようにご提出ください。

◆届出の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届書をご提出いただけない場合は、加給年金額等の支払いが一時止まりますので、ご注意ください。

■加給年金額等の対象となっている配偶者が障害年金や各種共済組合の退職共済年金(加入期間が20年以上あるもの)等を受けている間、または加給年金額等の対象となっている配偶者・子に異動(離婚、死亡など)や生計を維持しなくなった場合には必ずお近くの年金事務所等で手続きを行っていただくようお願いします。

■受給権者の方がお亡くなりになった場合には、必ずお近くの年金事務所等へ死亡届の手続きを行っていただきますようお願いいたします。

■提出が遅れると加給年金額等のお支払いが一旦止まりますのでご注意ください。

■期限を過ぎて提出された場合は、加給年金額等の支払いの再開まで、生計維持確認届提出後1~2か月程度かかりますので、ご注意ください。

●この届の提出期限は誕生日月の末日です。

●この書類は、年金受給者と加給年金額等対象者の生計維持関係を確認するためのものです。

●この書類を期限までに提出いただけない場合は、加給年金額等の支払いが一時止まりますのでご注意ください。

●虚偽の記載をした場合は、法律により罰せられる場合があります。

●不正に年金を受給した場合は、返還していただくことになります。

<生計維持確認届とは>

①加給年金額または加給金の対象者がいる方について、加給年金額または加給金を引き続き受けていただくために、生計維持に関する届出を毎年1回誕生月にご提出いただくものです。

②この届書は、「誕生月の末日まで」に日本年金機構に必ず届くようにご提出ください。

③届出の内容に記入もれがあったり、提出期限までに届書が提出いただけない場合は、加給年金額または加給金の支払いが一時止まりますのでご注意ください。

④誕生月の末日を過ぎてしまった場合は、加給年金額または加給金の支払いの再開までに届書提出後、1~2カ月程度かかりますので、ご了承ください。

⑤生計維持確認届は、「現況届」が提出不要の方であってもご提出が必要です。

■診断書の提出が必要な方もいらっしゃいます。

障害状態の確認が必要な方の場合、現況届と診断書が一体となった用紙をお送りしています。

医師等に診断書の記入、証明をうけていただき、ご提出ください。(呼吸器疾患などでレントゲンフィルムが必要な方は、レントゲンフィルムもあわせてご提出ください。)

●診断書をご提出いただけない場合、年金の支払いが一時止まることもあります。必ずご提出ください。

■届出が必要な場合があります。

日本年金機構に住民票コードが登録済の場合でも、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合や成年後見を受けている方等につきましては、住所変更の届出が必要です。

■障害年金を受けている方の場合です。

平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算額の要件を満たす配偶者や子がいた場合にのみ一定額が加算されておりましたが、平成23年4月から障害年金を受ける権利が発生した後に、加算額の要件を満たす配偶者や子がいる場合にも加算されることになりました。

該当される方は「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせのうえ、年金事務所等で手続きを行ってください。

<生計維持の要件>

①同居していること (別居していても仕送りしている、健康保険の扶養家族である、等の事実があれば可)

②加給年金額等対象者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること

<生計維持確認届の提出にあたって(記入・返送のしかた)>

概要は上記参照。具体的な記入方法は、見本が届くので、それにならって下さい。

「加給年金額の対象者となっている配偶者が、障害年金や各種共済組合の退職共済年金(加入期間が20年以上あるもの)等を受けている間は加給年金額は受けられなくなります。」

「加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者や子に異動(離婚、死亡など)があった場合、加給年金額または加給金は受けられなくなります。」

「それらの場合、届出が必要となりますので、『ねんきんダイヤル』またはお近くの年金事務所までお問い合わせください。」

といった、制度的なことも見本の中に書いてあります。 |

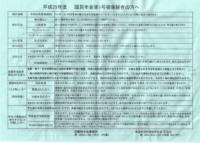

| 障害年金Q&A(機種依存文字使用) |

【障害年金はいくらもらえるの?】

Q

障害年金の受給額は?財源は?

A

すぐ上の段「障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の額はいくら?また、障害共済年金の場合は?」を参照。なお、例えば2012年1月中旬に事後重症で障害年金の申請をすると2月分から支給されますので、6月15日に振り込まれるとすれば、2012年2月~5月分の障害年金が支給されます。

障害厚生年金の給付には国庫負担はありません。障害基礎年金、障害共済年金には国庫負担が入っています。ちなみに、老齢年金に関してですが、これは現役世代の保険料と今まで積立てきた保険料を取り崩して給付を行っています。但し、生命保険会社の年金のように自分の老後に備えて保険料を積み立てるような方式ではありません。

【障害年金に税金はかかるの?】

Q

傷病手当金は、住民税も所得税もかかりませんでしたが、障害年金はどうでしょうか?

A

障害年金も住民税も所得税もかからない非課税です、詳細は上の上の段「傷病手当金や年金の税金あれこれ」を参照。

【障害年金の診断書は精神科以外でも書いてもらえるの?】

Q

現在、心療内科に通院しています。障害年金の診断書は書いてもらえるのでしょうか?

A

年金法では、特に診断書を作成する医師を限定していませんが、精神障害の診断書だけは、精神保健指定医又は精神科医が作成したものでなければ原則として認められませんので注意して下さい。

ということで、精神の障害年金の診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師に記入していただくことになっています。ただし、てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科・脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科・老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能です。精神神経科・心療内科も同様です。

ちなみに、医師が、自分の息子の障害年金の診断書を書くことも可能です。但し、3級レベルの人を2級レベルに意図的に記入し、発覚すれば、公文書偽造、不正受給と判断されます。

【障害年金が貰える病名は?】

Q

障害年金(精神疾患)なのですが、これの場合、病名に指定はあるのですか? うちの役所の冊子には、精神での障害年金申請は、「統合失調症・躁鬱病・うつ病・非定型精神病・てんかん・器質性精神病・精神発達遅滞等です」と書いてあります。

ということは、「うつ状態」や、「発達障害」「アスペルガー症候群」では、障害年金の申請は出来ないのでしょうか?

ただ、この役所の文章は、「等」となっているので、全てを列記してるわけではないかもしれないのと、「精神発達遅滞」というのが、発達障害のことなのかもしれませんが・・。

A

障害年金(精神疾患)の場合は、病名に限定があります。「統合失調症」、「躁うつ病(双極性障害)」、「うつ病(気分障害)」、「てんかん」、「知的障害(精神発達遅滞)」、「非定型精神病」、「器質性精神病」、「高次脳機能障害」等です。

「うつ状態」では申請は難しいでしょう。「発達障害」は「精神発達遅滞」に該当すれば申請可能です。「アスペルガー症候群」単独では障害年金の認定は難しいと思われます、この場合は「うつ病」等と併発していているとして申請した方が良いと思われます。

一般的に言って、神経症的な症状では精神疾患と見做されず、障害年金は不支給となります。精神病的な病の症状が出ていることが必要になってきます。

【障害の程度が変わったときは?】

Q

障害認定日時点では、障害の程度は軽かったので障害年金を受けていませんが、その後障害の状態が悪化しました。障害年金は受けられますか?

A

障害認定日に1級・2級(厚生年金保険は3級まで)の障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1級・2級(厚生年金保険は3級まで)になった場合は、ご本人の請求により、請求された月の翌月分から障害年金を受けられます。これを事後重症制度といいます。

Q

現在、障害厚生年金の3級を受けていますが、障害の状態が悪化しました。1級か2級に変更することはできますか?

A1

障害の状態が悪化したり、良くなった場合は、年金額が改定されます。この改定は、ご本人の請求によるほか、年金を受けている方が、障害の状態の確認のため定期的に日本年金機構に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。

障害の状態が良くなって3級に該当しなくなった場合には、該当しなくなったときから年金の支給が停止されますが、65歳までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が再開されます。

A2

障害年金に認定されると、通常は2年間の受給権が得られ、次回更新日=2年後、に再び診断書を提出します。ただし2年間というのはあくまで「通常」で、障害年金は1~5年ごとに更新があり、更新の期間は人それぞれで、症状固定として永久認定される人もいます(この場合、診断書の提出は必要ありません)。

仮に障害年金が不認定だった場合、「その後、病状が悪化した」として再度申請できます。その場合には病状が悪化したわけゆえ緊急を要するわけで、再申請までの期間は問いません。

引き続き年金をうけるためには、毎年、誕生月の末日までに「現況届」を提出します。同時に診断書を提出する場合もあります。

なお、永久認定の場合、将来的に「画期的な治療法が開発され、障害状態でなくなることが出来るようになった場合」に、永久認定が取り消されるかどうかは、そうした事態が発生しないと分かりません。現行の法律ではそこまで想定して規定していません。

Q

障害年金受給中に病気が治った場合は届出が必要?

A

障害年金が支給停止になるのは、「病気が治癒したから」では、ありません、障害の程度が障害年金の2級・3級に該当しない状態に回復したからです。この場合は、速やかに日本年金機構等に届け出、受給停止手続きをとります。届出をしないのは、厚生年金保険法施行規則第48条に違反します。

【2つ以上の障害を受けたときは?】

Q

2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けていましたが、その後、別のけがで障害が残りました。前後の障害をあわせて障害年金を受けることができますか?

A

1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方(受けたことがある受給権者を含む)が、さらに別の傷病により1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障害をあわせて障害の程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。また、後の障害が3級以下の軽い障害のときには、65歳までに2つの障害をあわせて障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求ができます。

なお、3級の障害厚生年金を受けている方が、さらに別の障害になった場合に、前後の障害をあわせて2級以上の障害厚生年金を受けられるのは、後の障害の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であり、保険料の納付要件を満たしている場合に限られます。

【障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権があるときは?】

Q

夫が亡くなったことにより遺族厚生年金を受けていましたが、2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるようになりました。どちらもあわせて受けることができますか?

A

障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など他の年金を受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することになっています。

ただし、平成16年の年金制度改正により、平成18年4月から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受けることができるようになりました。

年金事務所に行くと、「この年金とこの年金はどちらか片方、これとこれは併給可能」などの情報を詳しく知れます(小冊子やパンフレットやリーフレットが置いてあります)。ここでは詳しい説明を省きますが、詳しく知りたい方は年金事務所に確認下さい。ネット上で閲覧出来る小冊子もあるかと思います。

なお、当然ですが、身体障害と精神障害を併発してるかといって、1人で「身体障害としての障害年金と、精神障害としての障害年金を、同時に貰う」ことも出来ません(1人1年金の原則が適用)。

【その他の給付との同時受給は?】

Q

各種年金(障害・遺族・老齢)は、労働していても満額貰えるのですか?

A

障害年金に関しては、20歳前の障害による障害基礎年金の場合、前年度の所得が一定の所得額を超えると障害基礎年金の全額または半額が1年間支給停止になります。収入が限度額以下になれば、また再開されます。

老齢年金に関しては、労働し、厚生年金保険の被保険者である場合は、在職老齢年金制度による全額又は一部の支給停止があります。遺族年金に関しては、受給要件を満たす遺族の年収が850万円未満であることが必要です。

※在職中に老齢厚生年金を受けられる方へ ~働きながら年金を受けるとき~

60歳から70歳になるまでの間に、厚生年金保険に加入しながら、または、70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤めながら老齢厚生年金を受けるときは、年金額と賃金+賞与に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。

在職老齢年金は、年金額と賃金+賞与をもとに計算することとされており、賃金や賞与が増えれば、年金と賃金の合計収入も増えるしくみとなっています。在職による支給停止の計算方法は生年月日や65歳未満か65歳以上かで変わりますのでご注意ください。

Q

傷病手当金の場合と障害年金は同時に受給できますか。

A

傷病手当金受給中であれば、支給残期間があっても傷病手当金は打ち切られます、但し「障害年金の日額<傷病手当金の日額」の場合はその差額が支給されます。なお、障害厚生年金と同一の病気・ケガに限り打ち切りされるのであって、別の傷病理由で傷病手当金を受給している場合は打ち切りにはなりません。異なる傷病により傷病手当金と障害厚生年金が支給される場合は、両方とも支給されます。

なお、例えば、うつ病と統合失調症の場合は、病名は違っていても精神疾患としてひとくくりとなります。障害厚生年金(同時に障害基礎年金も支給される場合は障害基礎年金も含む)は全額支給。傷病手当金は、支給停止又は差額支給となります。

Q

失業給付と傷病手当金は、同時受給できないとのことでしたが、失業給付と障害年金・遺族年金等は、同時に受給できるのでしょうか?

A

同時に受給可能です。但し、精神における障害年金の2級は労働出来ないことが認定基準のひとつになっていますので、障害年金の2級と失業給付(労働出来ることが前提)の同時受給は通常ありえません。障害厚生年金3級と失業給付の同時受給はあり得ます。また、失業給付と老齢年金の同時受給にも制約があります。

精神における障害年金の2級は、失業保険を申請出来るということは、労働能力が回復し、障害厚生年金では3級又は支給停止に該当します。この場合は、年金事務所に届けでる必要があります。発覚すれば、返却の必要があります。障害基礎年金でも1級又は2級に該当しなくなった場合は、届け出る法的義務があります。(国民年金法施行規則第33条の7)届出先は、日本年金機構です。「3倍返し」のような具体的な基準は法律では定められていませんが、返却義務はあります。

派生Q

要するに「失業給付を受けられるということはそれまでに回復したということであり、障害年金2級を受給しているなら年金機構に届け出る必要がある」ということですよね。これについてですが。失業給付には、求職活動中に例えば入院するなど休職活動が不能になった場合は、通常の失業給付に代わり「傷病手当」が出ると思います。この「傷病手当」は、求職活動不能な状態で貰えるわけですから、「障害年金2級以上を貰いながら、失業給付(傷病手当)」を受け取ることは可能なのではないですか?

派生A

基本手当(失業手当)を受給するため、一旦、障害年金2級を3級へ等級変更する申請(額改定請求)を診断書と共に日本年金機構に届け出る必要があります。その後、15日以上傷病のため、求職活動が出来ない場合、基本手当に変わり、傷病手当を受給することが出来ます。この際に、等級変更した障害年金の程度が2級に悪化し、2級を受給出来る診断書を医師に書いてもらうことが出来れば、再度の等級変更(3級→2級)により、傷病手当と障害年金2級を受給することが出来ます。但し、一度等級変更した場合は、1年間が経過しないと再度の等級変更の申請は出来ないので、受給出来る失業手当の期間を考えると実際には難しいと考えます。傷病手当を受給中に新規に障害年金を申請し、障害年金の受給要件を満たし、障害等級2級と認定されれば、傷病手当と障害年金2級の両方を受給出来ます。

派生Q

在職中では、休職中であったとしても、障害年金2級は無理か?

派生A

在職中の場合、絶対、障害年金2級と認定されないかと言われれば、よほど障害の程度が重い場合は認定される可能性はあると思います。但し、在職中の2級認定が難しくなってきているのが、最近の傾向です。

派生Q

逆に言えば、精神疾患でも障害年金3級なら、労働していても貰える可能性が高いのですか?たとえ、障害者雇用ではない、普通の雇用だとしても。

派生A

普通の雇用(週5日、1日8時間)では、障害年金の受給は出来ないと思います。パート労働(週2~3日、1日3~4時間程度)、障害者雇用(短時間労働)なら、障害年金3級を受給出来る可能性があります。

派生Q

「在職中では障害年金2級は困難」は、休職中や、障害者雇用であったとしても、でしょうか?また、うつ病に限らず、統合失調症や躁鬱病などであったとしても、精神疾患である以上は、在職中の2級は困難なのでしょうか?

派生A

休職中や、障害者雇用であったとしても、在職中の2級受給は困難と考えています。うつ病に限らず、統合失調症や躁鬱病などであったとしても、精神疾患である以上は、在職中の2級は困難と考えています。

派生Q

身体や知的の場合は、精神と違い、労働しながらでも2級や1級というのは結構いるものなのでしょうか?

派生A

身体障害2級を受給している人で、労働している人が多いかどうかは小職ではわかりかねます。2級の認定基準では、労働困難(不能)となっていますので、それほど多くないと推察します。身体障害1級で労働している人はまずいないと推察します。

総括

「精神疾患の場合、その病名によらず、労働(休職も含むので、正確には在籍)してる以上は2級は困難。3級であってもフルタイムしてる場合は困難であり、労働時間が短い場合に限って3級が認められるかの可能性が高い」と私は考えています。

Q

生活保護と障害年金の調整は?

A

障害年金を受けているときは、障害年金の月額が生活保護法の定める金額を超えると生活保護費の支給はされませんが、障害厚生年金が生活保護費より少ない場合には、その差額が支給されることになっています。

生活保護法では、年金、傷病手当金、失業手当等の制度で受給出来るものがあれば、まず、それを請求し、一般の生活保護費からそれらの制度で受給出来るものがあれば、その差額が生活保護費として支給されます。それらの制度で生活保護費を上回る給付があれば、生活保護費は支給されません。

参考までに、遺族年金や老齢年金と生活保護との関係も、同じです。遺族年金や老齢年金の受給権がある場合は、そちらの方が優先されます。

【業務上の傷病によるときは?】

Q

仕事中(業務上)にケガを負い、障害厚生年金を受けています。業務上の傷病の場合、障害厚生年金はどのようになりますか?

A

労働基準法の規定による障害給付を権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。

また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。

【障害手当金を受けられないときは?】

Q

老齢厚生年金を受給していますが、障害手当金を受けることはできますか?

A

次の支給を受けられる方には、障害手当金は支給されません。

(1)国民年金、厚生年金保険または共済組合の年金を受けられる方

(2)労働基準法もしくは労働者災害補償保険法等により障害補償を受けられる方

(3)船員保険法による障害を支払事由とする給付を受けられる方

【初診日の病院が廃業した】

Q

初診日の病院が廃業してしまいました。どうすればいいですか。

A

初診日を証明する書類を「受診状況等証明書」と言います。病院が廃業したりして受診状況等証明書を取り付けることが出来ない場合は、「受診状況等証明を添付することが出来ない理由書」に証拠書類を添えて申請すれば、障害年金の申請が受理されます。

証拠書類には、初診日に通院していた医院の診察券、健康診断の記録、障害者手帳等を添付することとなります。

なお、障害年金の申請で初診日とは、その疾病に関する症状が出て初めて医療機関を受診した日となります。具体的な診断名がつけられていなくても当該医療機関を初めて受診した日が初診日となります。

初めて医療機関を受診した際に、午前と午後に受診した場合は、最初に受けた方の医療機関が初診の医療機関となります。

Q

遡及請求は、障害認定日時点の診断書が入手できないとあきらめるしかないとのことですが、これは、どうにもならないのですか?

「初診日の病院が廃業してる場合」は、いくらか代替手段がありますが、「障害認定日時点の診断書が入手できない場合」は、どうにもなりませんか?

A

どうにもなりません。診断書がなければ、審査を行うことが出来ません。

【精神障害者保健福祉手帳と障害年金】

Q

精神障害者保健福祉手帳を持っていますが、障害年金の等級は、これの等級と一致するのでしょうか?

A

障害者手帳の障害等級と国民年金・厚生年金障害等級では、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けられても障害年金の障害程度には該当しないこともあります。他の年金との調整等がある場合もありますので、詳しくは最寄りの年金事務所にご相談ください。

*障害年金は日本年金機構が、精神障害者保健福祉手帳は、都道府県の担当部署がそれぞれの認定基準に従い、等級を決定します。

*精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準による→http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110524Q0042.pdf

Q

精神障害者保健福祉手帳の診断書で自立支援は同時に申し込めましたが、精神障害者保健福祉手帳の診断書で年金あるいはその逆は申し込めるのでしょうか?

A

精神障害者保健福祉手帳の診断書で障害年金の申請年金は無理ですし、年金の診断書で手帳も無理ですが、現に障害年金を受給している場合、年金証書等の写しで手帳を取得できます。

精神障害のため、障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、手帳診断書の代わりに、年金証書の写し等で手帳を申請することができます。この場合は、多くの場合、障害年金と同じ等級で手帳が交付されます(※)。精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、できるだけ新しい年金証書の写しを添付してください。また、障害種別と障害等級の確認が必要な場合がありますので、年金事務所等に照会するための「同意書」の提出もお願いします。

※精神障害者保健福祉手帳は、都道府県ごとの審査となりますので、手帳の等級が年金と同一になるかは、都道府県ごとに異なります。例えば、東京都の場合は必ず同じ等級になります。神奈川県は必ずしも同じ等級の手帳が交付とは限りませんが、それでも、多くの場合年金と同じ等級の手帳が交付されます。

【その他】

Q

20歳前に初診日があるのですが(障害基礎年金)。

A

20歳前に初診日がある場合は、20歳に達したとき(障がい認定日)に障がいの状態が障害年金1級、2級に該当するだけで障害年金受給要件を満たします。ただし、本人の所得制限があります。

Q

20歳から国民年金に加入していますが、3年前より国民年金は未納の状態です。5年前にうつ病で初めて受診しましたが、その後症状が悪化しています。保険料は滞納している状態で障害年金は請求できますか?

A

障害年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点の保険料納付状況によって判断されます。具体的には、5年前の初診日の前々月前までの被保険者期間の2/3以上の納付(免除)期間があるかですが、この質問の場合はこの条件をクリアしています。

*

障害年金や遺族年金において、「現在の保険料の納付状況」はどうでもよく、初診日時点の納付状況のみが要件になります。障害年金や遺族年金は、初診日の時点で保険料の要件が成立していればいいわけで、現在は未納でも関係ない、ということになります。よって、

「・0歳から国民年金に加入していますが、3年前より国民年金は未納の状態です。5年前にうつ病で初めて受診しましたが、その後症状が悪化しています。保険料は滞納している状態で障害年金は請求できますか?」

という場合でも(他の受給要件を満たせば)障害基礎年金(1級、2級)が受給出来ます。

「会社在籍中(厚生年金加入中)にうつ病を発症し初診。そのまま退職して、無職&通院生活を10年続けている。このたび障害年金を申請することになった。退職してからの10年間、国民年金も免除され、一切の年金を払っていない。」

という場合では、(他の受給要件を満たせば)障害厚生年金(1級~3級)が受給出来ます。

逆に言えば、初診日時点で国民年金の場合、それから何十年と厚生年金を納めていようとも、障害「厚生」年金の権利はありません。

もっと極端に言うと。

例1:年金免除の学生時代に初診があり、その後100年間、通院しながら(=社会的治癒なし)会社員を続け、厚生年金を払ってきたが、101年目にして障害厚生年金を申請しようとしても、100年以上も厚生年金を納めてきたにも関わらず、初診日に厚生年金でないという理由で却下。

例2:それまで100年間、民間会社に勤め、厚生年金を支払ってきたが、退職日の翌日に初診日があれば、障害厚生年金の権利を失う

ということになります。どちらも障害基礎年金(1級・2級)が受給出来る可能性がありますが、障害厚生年金は無理です。

同様に、障害共済年金も、 「退職後に初診日がある場合」や、「公務員になる以前に、民間の事業所に勤務していて、その時(厚生年金加入)に初診日がある」場合も、公務員(共済組合加入)の勤続年数によらず、前者(退職後)の場合は障害基礎年金、後者(転職前初診)の場合は障害厚生年金の権利しかありません。

*

遺族年金も同様です。死亡された方が、死亡時点では厚生年金保険に加入していなくても、要件を満たしていれば、一定の遺族に対しては、遺族厚生年金の受給権が発生します。例えば、夫が会社を退職して厚生年金保険から脱退しても、初診日から5年以内(保険料納付要件を満たしていることが必要です)ないしは、障害厚生年金2級以上を受けていれば、夫が死亡された場合、奥様に遺族厚生年金が支給されます。

Q

障害年金は一定の収入があると年金が打ち切り、または減額されると聞きました。どれほどの収入で減額や打ち切りになるのですか?

A

20歳前に初診日がある障害と、20歳以後に初診日がある障害では異なります。

20歳以降に初診日がある場合は、収入に関係はなく、打ち切り・減額などはありません。

20歳前障害による障害基礎年金は、年金加入していないのにもかかわらず障害年金の受給が出来るため、本人の所得が一定額以上のあるときは半額停止、または全額支給停止となります。

20歳前初診の障害の場合は、扶養家族一人の方で月30万以上の月給の場合は年金の支給が停止されます。

これは障害年金の受給資格者が、原則、年金に加入していることを必要とされるためです。20歳前に初診日の場合、年金加入は20歳からであるため障害年金を受け取れないことになってしまいます。それでは可哀想なので、例外的に20歳前初診の場合も障害年金を受け取ることができるという「例外」があるのです。

しかしそれはあくまでも、「例外」なので、一定の所得がある場合は年金が打ち切り・減額されることになるのです。

また、障害共済年金の受給権がある人についても、その方が共済組合や厚生年金保険に加入している間は収入により全額停止、または一部停止になる場合があります。

所得制限など、詳しくは「20歳前の障害基礎年金の所得制限~障害年金.com」というサイトに説明してあります。

Q

障害年金は何年間貰えるの?どうやって決まるの?

A

身体障害で足を1肢失った場合なら永久認定になりますが、精神による障害等は、通常、回復する可能性があるので、有期認定となっています。

精神疾患の場合、いったん障害厚生年金の認定がおりても、原則として、1年に1回は診断書提出が求めれ、審査が行われる「有期年金」です。審査の結果、3級にも該当しなくなれば、障害年金は65歳まで支給停止となり、65歳までに3級以上に該当しない限り、障害年金を受給することが出来ません。

障害年金に認定されると、通常は2年間の受給権が得られ、次回更新日=2年後、に再び診断書を提出します。ただし2年間というのはあくまで「通常」で、障害年金は1~5年ごとに更新があり、更新の期間は人それぞれで、症状固定として永久認定される人もいます(この場合、診断書の提出は必要ありません)。

仮に障害年金が不認定だった場合、「その後、病状が悪化した」として再度申請できます。その場合には病状が悪化したわけゆえ緊急を要するわけで、再申請までの期間は問いません。

引き続き年金をうけるためには、毎年、誕生月の末日までに「現況届」を提出します。同時に診断書を提出する場合もあります。

なお、永久認定の場合、将来的に「画期的な治療法が開発され、障害状態でなくなることが出来るようになった場合」に、永久認定が取り消されるかどうかは、そうした事態が発生しないと分かりません。現行の法律ではそこまで想定して規定していません。

何を基準に年数が決まるかは、私は日本年金機構の審査官ではありませんので、更新期間が1年~5年になる基準を知りません。また、それに関する情報も公開されていません。私の経験からいうと障害の状態により決まっているように感じています。3級の場合は、1年~1年6か月、2級の場合は、2年~3年といった感じです。精神障害で、永久認定されたケースは私の経験ではありません。

Q

年金は、差押えの対象外ですか?

A

「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」(厚生年金保険法第41条第1項)

「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」(国民年金法第24条)

とあるよう、障害年金は基本的に差し押さえ出来ません。但し、「別に法律で定めるところにより担保に供する」ことが出来る場合があります。

遺族年金、失業保険も基本的に差押え出来ません。但し、老齢年金は、国税滞納処分による差押えは出来ます。

Q

障害年金って、最後の支給の時に、「これで支給終わりです」みたいな通知って来るのですか?

A

障害年金の場合、最終の振込通知書は特に発行されません。

Q

自分の所は傷病手当金に健保の独自付加給付があり、傷病手当金が1年6ヶ月経過後さらに1年6ヶ月間貰えます。

その場合初診から1年6ヶ月目の病状が基準になるのか、それとも延長も含めた全ての傷病手当金が終了した3年後の病状(つまり申請時点の病状)が基準になるのでしょうか。

A

障害認定日が基準になります。

事後重症での申請の場合は現在の診断書で審査されます。障害認定日の時点での症状より現時点の病状が重い場合、事後重症での請求も検討されるのもいいかと思います。

障害年金の申請にあたって医師の証明書が必要となります。

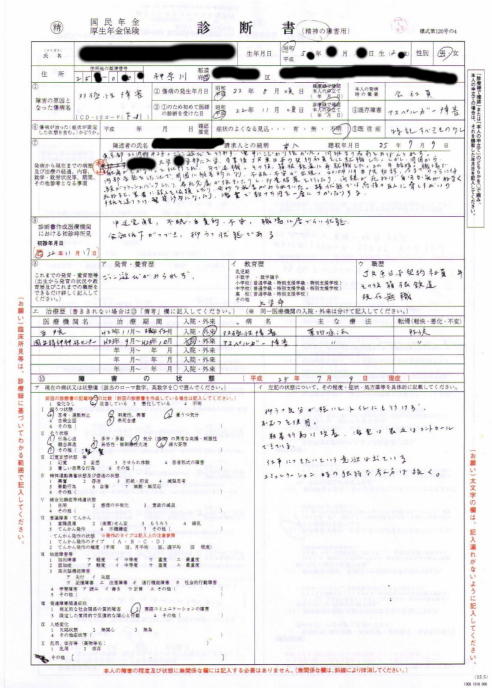

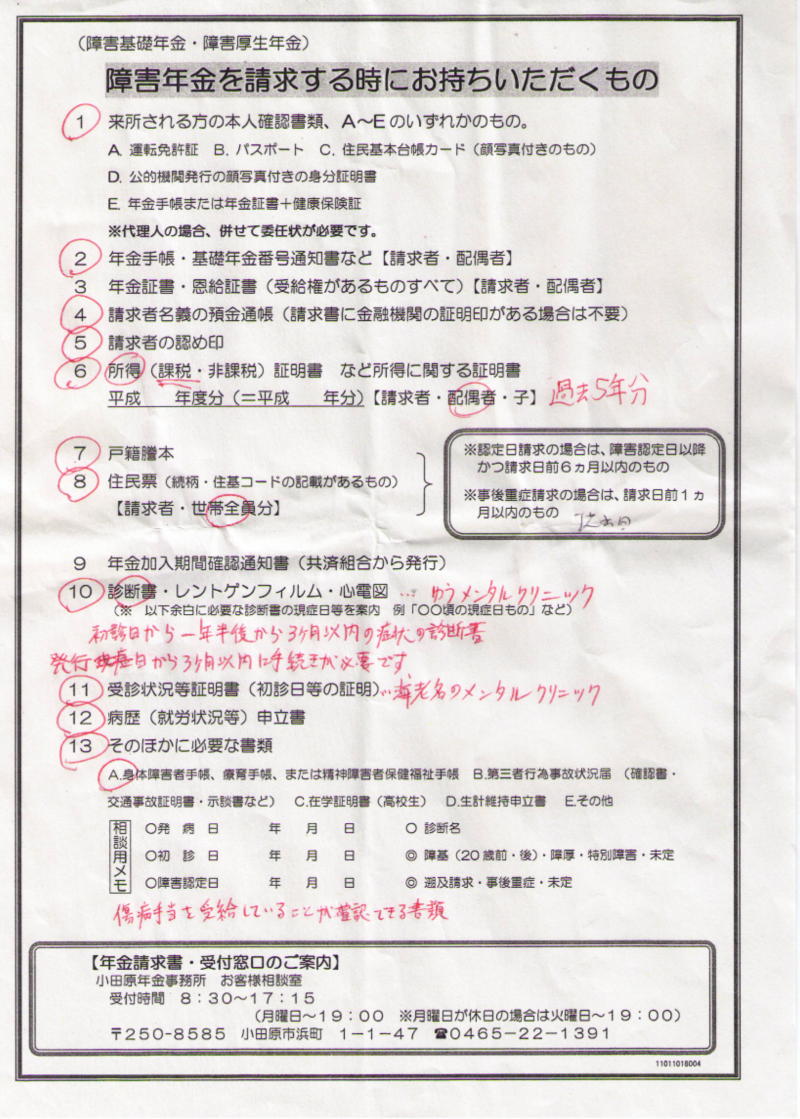

1)初診日を証明する、「受診状況等証明書」

2)初診日から1年半の、「障害認定日時点の診断書」

3)「現時点での診断書」

の3枚です。

実際の審査の流れは、まず、障害認定日時点での「診断書」をもとに、審査が行われます。ここで認定されれば、障害認定日の翌月分から受給権が得られます。認定されない場合、自動的に、「現状の診断書」に基づいて、再審査が行われます。そこで認定されれば、申請日の翌月分から受給権が発生します。つまり、障害認定日までの遡及分は支給されません。これを「事後重症」といいます。

事後重症で申請される場合、「受診状況等証明書」と「現時点での診断書」のみ提出します。自動的に遡及をあきらめるということになります。

Q

障害年金はは、その受給(というか申請)に、要件がありますが、初診日が重要になります。また、「過去の厚生年金保険納付状況や、現時点の納付状況ではなく、初診日時点が重要」だと思います。

ということは、

・「初診日が厚生年金加入日でなければ、その後たとえ何十年間厚生年金に加入してようと、障害厚生年金の申請は出来ない」

・「それまでに何十年間と厚生あるいは共済年金を支払っていようと、退職した翌日(退職日翌日はまだ厚生・共済年金加入日になるとしたら、退職の翌々日)に初診日があれば、障害厚生(共済)年金は請求不可

となり、一方、障害厚生年金保険に加入してまだ1年くらいの人が、その期間中に初診日があれば障害厚生年金を申請できます。

つまり、

「何十年も厚生年金保険を納めてきた人が障害厚生年金を申請出来ず、1年程度の厚生年金加入期間しかない人が障害厚生年金を申請出来る」ということですが、ここらへんはある意味で不公平な気もしますが、「何十年も納めてきた人」の、救済措置みたいなのはないのでしょうか?

初診日に厚生年金に入っていなかった場合、「遡って保険料払うから、初診日を加入期間と見なしてくれ」みたいのも無理ですか。

一応、障害基礎年金の場合は、国民年金に入っていない時点で初診日がある場合でも、条件次第では障がい基礎年金が貰える救済措置(という呼び方は変かもしれませんが)があるようですが・・・

A

>「何十年も納めてきた人」の、救済措置みたいなのはないのでしょうか?

残念ながら、現在の法律では、救済措置は有りません。

>初診日に厚生年金に入っていなかった場合、「遡って保険料払うから、初診日を加入期間と見なしてくれ」みたいのも無理ですか。

残念ながら無理です。

Q

障害厚生年金を貰うため(というか申請するため)には、初診日に厚生年金加入その他いくつかの条件がそもそもありますが、ということは、当然、自営業や無職や労働時間の短い人は、国民年金なので、厚生年金に入れませんので、障害厚生年金を貰う機会はないのでしょう。

しかし、「俺は厚生年金を払ってもいいから、入れさせてくれ」みたいにお願いして、なんとか入れてもらうということはできないのでしょうか?

自営業や無職なら年金機構に懇願して、労働時間の短い人なら会社の経理か人事あたりに相談して「僕を厚生年金に加入させてください」っていうのは、無理ですか?

A

>自営業や無職なら年金機構に懇願して、労働時間の短い人なら会社の経理か人事あたりに相談して「僕を厚生年金に加入させてください」っていうのは、無理ですか?

無理です。

厚生年金適用事業所の採用試験を受けて、採用され、厚生年金保険加入条件(労働時間数、労働日数)を満たしている人は、厚生年金保険に加入することが出来ます。

Q

法テラスの冊子(http://www.houterasu.or.jp/cont/100180284.pdf)で、Q6に、離婚した場合の年金について載っていますが、これは、老齢年金だけの場合か、それとも障害年金の場合も含むのでしょうか?

遺族年金の場合は、片方が死んでるわけで、分割もクソもないでしょうが、障害年金の場合は・・。

A

年金分割とは、離婚に伴い、離婚時までの配偶者の標準報酬月額記録を分割することを言います。障害年金を受給している配偶者は「合意分割」で決まった標準報酬月額に基づき、額の改定が行われ、新しい標準報酬月額に基づき、障害年金額が決定され支給されます。なお、額の改定は、受給権者が請求しなくても、日本年金機構の方で自動的に計算してくれます。なお、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

Q

障害年金が通りやすい病名は?

A

「統合失調症」、「躁鬱病」は、障害年金が通りやすい病名と言えます。ただし、障害程度等が一定基準以上あることはもちろん必要です。

Q

障害年金の診断書というのは、病名が一つしか書けないのですか?

例えば自立支援や精神保健福祉手帳の診断書は、「主たる症状」と「従たる症状」の2つを書く欄があります。しかし障害年金診断書にはひとつしかありません。

ということは、複数病気を併発してる人の場合、医師と相談の上、主たる症状「のみ」で書くということですか?(コメント欄や申立書に従たる症状について書くくらいはできるでしょうけれど)

A

精神障害診断書には「既存障害」、「既往症」という欄があり、記入出来るようになっています。

Q

障害年金の申請中、あるいは受給中に、住所変更があった場合は、年金機構に申し出る義務と、申し出なかった場合のペナルティがありますか?

常識的に考えれば、障害年金だろうが遺族年金だろうが老齢年金だろうが、住所に限らず個人情報の変更(住所・婚姻関係・電話番号・振込口座変更)などの変更があった場合は日本年金機構(障害基礎年金受給の場合は市町村?)に届けるべきとは思いますが、規則上としてはどうなのでしょか。そもそも振込口座の変更は禁止ですか?

A

住所変更の場合の届出義務は、法律で規定されています(厚生年金保険法施行規則第54条、国民年金法施行規則第38条)。住所変更の届け出がなされていないと日本年金機構からの通知が届きません。

振込口座の変更も可能です。

Q

現在通院してる病院でアスペルガー症候群と診断されてます。転居に伴い転院予定ですが、転院先の病院ではアスペルガーの診断が出来ません。この場合、転院先の病院では、障害年金診断書など書いてもらう際に「アスペルガー」とは書いてもらえないのですか?紹介状があれば大丈夫ですか?

A

これは一概にこうと断言が出来ない。

アスペルガーと書いてくれる可能性も、書いてくれない可能性もある。さらに言えば、転院先の病院が仮に自病院でアスペルガーの診断が出来るとしても、「診断からやり直し」で改めてアスペルガーの検査をさせられる場合もある。

(参考までに、以下法的なこと↓)

自ら診察しないで、診断書を作成することは犯罪になる。50万以下の罰金。刑罰としては軽いが、医師法違反の刑事犯になるため、医師免許剥奪の可能性もないわけではないし、保険医の指定取り消しもありうる。

医師法

第20条

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

第33条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

1.第6条第3項、第18条、「第20条」から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

紹介状を参考にしていいのか。それどころか、同じ病院の別の医師の診断をそのまま踏襲することすらダメなのか。

広島高判昭和27.1.17ガ参考になるが、結局、治療内容の的確性、記載内容の正確性を担保しうるかどうかの観点から、違反の成否を総合的に判断することになる。

(河村博 氏 法務省刑事局)

ただ、虚偽診断書作成罪(刑法第160条)は、3年以下の禁錮刑なので、普通の医師なら、慎重に作成するだろうな。

結局、「自ら診察」の解釈が難しい。

事例① 電話で患者の容態を聞くだけ → ×

事例② 電話で患者の容態を聞くだけだが、

診療継続中の場合 → ○

というように、その事例ごとに判断が細かく分かれる。テレビ電話とかだともっと複雑になる。つまり、事例ごとに判断するということになる。

派生Q

心理検査のように客観的に数値が出るものなら、その成績(結果)は転院先の医師が流用してもいいのでは?

派生A

論点1:その心理テストの信用性。 → 臨床心理士にやらせた判定をもう一度、機械判定にかけると相当間違っている。

→ ① 心理テストそのものが、正しく人間を評価できているか?

② 採点を、機械判定ではなく臨床心理士がやると、主観が入り、間違っていることが多い。

つまり、同じ心理テストを複数の臨床心理士に採点させると、判定がバラバラになる。

→ 将来的にすべて心理検査が「機械判定」になった場合、客観性が確保されるので

認められる可能性は高まる。

論点2:「自ら診察」といえるか?

医師法

第20条 医師は、「自ら診察」しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、

自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、

又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。

第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

1.第6条第3項、第18条、「第20条」から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

そして、「自ら診察」かどうかの判断は、

広島高判昭和27.1.17を参考。

結局、治療内容の的確性、記載内容の正確性を担保しうるかどうかの観点から

違反の成否を総合的に判断することになる。

(河村博 氏 法務省刑事局)

結論からいえば、全面的に「機械判定」になれば、他の病院でした検査でも認められることが

多くなると思う。、

機械判定になり、検査結果のフォーマット、電子カルテ化、検査データの集積等がすすむ

と認められる可能性は高くなる。

~~

それと、心理検査といっても、「知能検査」の場合は、判定がばらばらにはならない と思う。

この場合は、微妙だな。

~~

だから、935の論点1の検査自体の「信用性」「客観性」が満たされるとして、 問題は、論点2の「自ら診察」といえるか、という論点になるんだよ。

電子カルテの普及で、認められる傾向にあると思うが、まだ、結論はでてないんじゃないのか?

|

そもそも年金って?

伊豆箱根鉄道・西武グループ |

そもそも公的年金とは?

国から年単位でもらえるお金のことです。

そして、

公的年金は2階建て

です。

すなわち、

1F=全ての国民に共通=国民(年金)=基礎(年金)

2F=サラリーマンが加入=厚生年金

図解すると↓

給付事由 |

国民年金 |

厚生年金 |

老齢 |

老齢基礎年金 |

老齢厚生年金 |

障害 |

障害基礎年金 |

障害厚生年金 |

死亡 |

遺族基礎年金 |

遺族厚生年金 |

年金給付の名前に「基礎」と付いたら「国民年金」、

「厚生」と付いたら「厚生年金」からの給付。

*厚生(共済)年金加入者は、障害基礎年金(定額)と、上乗せする形の障害厚生(共済)年金を併せて受給することになります。ただし、障害厚生(共済)年金3級に該当する場合は、基礎年金がありませんので、上乗せする部分だけを受給することになります。

*障害厚生年金3級なら、「障害厚生年金」単体の給付となります。「障害厚生年金1級・2級」なら「必ず障害基礎年金1級、2級」を含みます。

*遺族厚生年金は単独で受給する場合もあります。

<厚生年金保険とは>

厚生年金は民間の会社(※)に働いている人たちが年をとって働けなくなったとき、あるいは思わぬ災害や病気のために障害を残して働く能力が失われたり、不幸にして死亡にしたときに、全国共通の基礎年金(国民年金)に上乗せして一時金を支給し、本人とその家族、または遺族の生活の安定をはかることを目的としていますが、なかでも老後の生活の安定のために、年金を支給することが大きな目的となっています。

※民間企業でも私学に勤務する職員は「私学共済」に加入しています。日本郵政グループの正社員も「日本郵政共済組合」に加入しています。

<厚生年金保険に加入する人(被保険者)>

厚生年金に加入している本人を被保険者といいます。常時5人以上の従業員のいる事業所に働く70歳未満の人たちは本人の意志にかかわらず自動的に加入させられます。但し満70歳以上の人は加入できません。

*法人の場合、役員も社会保険に加入することが可能です。管理職も当然、社会保険の加入者になれます。個人事業主は、従業員が社会保険に加入可能な場合でも、社会保険に加入出来ません。

*従業員数4人以下の会社の場合。個人事業で、事業主がその事業所の従業員の半数以上(2分の1以上)の同意を得て 、厚生労働大臣(実際は地方社会保険事務局長)に任意加入の申請をし、 認可を受ければ加入を希望しない人も含めて健康保険・厚生年金保険に加入することが出来ます。但し、事業主は加入できません。

*アルバイト社員、パート社員、契約社員等の非正規雇用で勤務している社員が社会保険に加入できる要件が決まっています。その要件とは、現在のところ次のようになっています。

A.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

B.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

上記A及びBの要件を全て満たす必要があります。アルバイトであっても社会保険の加入条件を満たす場合は強制加入です。但し、加入条件を満たさない働き方なら社会保険には加入することは出来ません。

<国民年金保険とは>

国民年金は、全国民共通の「基礎年金」を支給する制度です。20歳から60歳までは国民年金に強制加入することとなります。したがって20歳になりますと、自動的に国民年金に加入することになり、両方の被保険者となります。

<老齢年金>

(1)老齢基礎年金(国民年金保険)

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を合わせて25年以上ある人が65歳になったときから支給されます。

(2)老齢厚生年金(厚生年金保険)

老齢厚生年金は厚生年金の被保険者だった人が国民年金の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、65歳から支給されます。

<障害年金>

(1)障害基礎年金(国民年金保険)

国民年金加入中の病気・けがで1級または2級の障害になった人に障害年金が支給されます。

(2)障害厚生年金(厚生年金保険)

厚生年金に加入中の病気・けがで1~3級の障害になった人に支給されます。

<遺族年金>

※遺族年金を受け取るには、2/3以上の期間、保険料を納めていることが必要です。子のいない30歳未満の妻の遺族厚生年金の支給期間は5年です。

(1)遺族基礎年金(国民年金保険)

国民年金の保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の受給資格者期間(加入年数25年以上)を満たした者が死亡したときに支給されます。

(2)遺族厚生年金(厚生年金保険)

厚生年金保険に加入している人が死亡したときに遺族に支給される年金ですが、基本的には遺族基礎年金(国民年金保険)に上乗せして支給される報酬比例の年金になります。 |

障害手当金、寡婦年金、国民年金の保険料免除・猶予、老齢基礎年金(国民年金)、障害年金、各種共済組合の年金制度、特別障害給付金、厚生年金制度、国民年金基金、国民年金法および厚生年金保険法

※国民年金基金についてのみやや詳しく記載。

|

左記について、神奈川県の医療機関(心療内科・神経科)である「ハートクリニック」に、詳しく、かつ、分かりやすく説明されている。

該当ページは「福祉用語の基礎知識 ・・・ 各種年金関連」(魚拓http://megalodon.jp/2012-0704-1029-51/e-heartclinic.com/kokoro/yougo/yougo07.html)。

なお、「国民年金基金」についてはここでも説明いたします。

↓

<年金を増やしたい自営業等の人へ・国民年金基金>

(国民年金基金とは?)

国民年金に加入している自営業等の人には、サラリーマンのような老齢基礎年金の上乗せ年金はありません。

そこで、その差を埋めるためにできた公的な年金制度が「国民年金基金」です。

(国民年金基金5つのメリット)

・メリット1 終身年金が基本

65歳から生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後の生活設計にも最適です。

・メリット2 年金額が確定、掛金も一定

●掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します。

●加入時の掛金は加入期間が終了するまで変わりません。(途中で加入口数を変更しない場合)

・メリット3 税制上の優遇

●掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減されます。

●受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

●遺族が受ける遺族一時金は全額非課税扱いです。

・メリット4 自由なプラン設計

●ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます。

●加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます。(増口は年度内に1回限り)

●掛金を年度分一括納付すると割引があります。

・メリット5 万が一のときは家族に一時金も

万が一亡くなったときは、一定の条件を満たした遺族の方が一時金を受け取れます。(B型を除く)

・補足

年金の受給開始年齢を引き上げる案が検討されていますが、仮に国民年金の受給開始年齢が変更されることがあっても、国民年金基金の受給開始年齢が変わることはありません。 |

遺族基礎年金

(機種依存文字使用) |

国民年金の被保険者が死亡したとき、残された遺族が「子」もしくは「子がいる妻(事実婚を含む)」の場合に、遺族基礎年金が支給される。

ちなみに…

年金でいう「子」とは?

「18歳の年度末までの子

(その子が障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)」のこと。

ということは・・・

「子のない妻」「夫」には支給されない。

いくらもらえるの?

年金額 792,100円(平成22年度価格)+加算額

①子のある妻が受給する場合

子の加算額は1人につき227,900円

3人目からは1人につき75,900円

②子が受給する場合

子が1人のときは基本額(792,100円)のみ。

子が2人のときは基本額(792,100円)に227,900円が加算。

3人目からは1人につき75,900円が加算。 |

遺族厚生年金

(機種依存文字使用) |

厚生年金の被保険者が死亡したとき、その人に生計を維持されていた遺族に支給される。(尚、遺族に子がいる場合は、その子が18歳の年度末(障害者は20歳)になるまで、遺族基礎年金も同時に支給(=併給)される。)

ここでいう遺族とは?

死亡当時、生計を維持されていた

①妻

②子(18歳の年度末(障害者は20歳)まで)

③夫(55歳以上)

④父母(55歳以上)

⑤孫(18歳の年度末(障害者は20歳)まで)

⑥祖父母(55歳以上)

※妻が再婚した場合は、受給資格を失う。

いくらもらえるの?

→老齢厚生年金の4分の3の水準

=(総報酬前の期間分+総報酬後の期間分)×1.031×0.985×3/4

老齢厚生年金の加入月数と生年月日に応じた支給乗率を用いて年金額が計算される。

もし、在職中に死亡した場合は?

→遺族厚生年金の計算で、在職中の死亡などで被保険者月数が300月(25年)に満たない場合は、月数を300月として計算する。 |

| 中高齢寡婦加算 |

厚生年金に加入中の夫が亡くなったとき、遺族厚生年金の上乗せとして支給される年金。妻が40歳から65歳になるまで支給されるが、遺族基礎年金の支給を受けている期間は支給されない。

いくらもらえるの?

594,200円(平成22年度価格)(遺族基礎年金の3/4相当額)

どうすればもらえるの?

⇒次の要件に該当すればもらえる。

①夫死亡時の妻の年齢が40歳以上で子がいないこと。

②夫死亡時に子のある妻の場合、その子が18歳の年度末で妻の年齢が40歳以上であること。

|

遺族年金モデルケース

(夫死亡時、妻36歳、長男5歳、次男0歳) |

遺族年金モデルケース

(夫死亡時、妻36歳、長男5歳、次男0歳) |

遺族厚生年金

【おおよその目安式】

遺族厚生年金=現在の月給×0.91×5.481/1000×加入月数×0.985×3/4

※現在の月給・・・×0.91で算出。月給は、総支給額。手取ではない。

※加入月数・・・最低保障300ヶ月(25年)

⇒月給33万円の場合、約365,000円(年額) |

遺族基礎年金

792,100円(年額)

子の加算

227,900円(年額)

子の加算

227,900円(年額) |

遺族基礎年金

792,100円

(年額)

子の加算

227,900円 |

中高齢寡婦加算

594,200円(年額) |

老齢基礎年金

792,100円(年額) |

|

| 国民年金法における被保険者の全体像 |

第1号被保険者から第3号被保険者までの強制的に適用される3種類の強制被保険者と、任意加入できる2種類の任意加入被保険者が国民年金における被保険者となります。

| 被保険者 |

強制被保険者 |

第1号被保険者(自営業者等) |

国籍要件なしだが、日本国内に居住している事が要件。20歳以上60歳未満。 |

| 第2号被保険者(サラリーマン・OL・公務員等) |

原則として年齢要件はない(65歳以上の例外あり) |

| 第3号被保険者(サラリーマンの妻などの、第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者) |

20歳以上60歳未満 |

| 任意加入被保険者 |

任意加入被保険者 |

要件あり |

| 特例による任意加入被保険者 |

要件あり |

|

| 国民年金 |

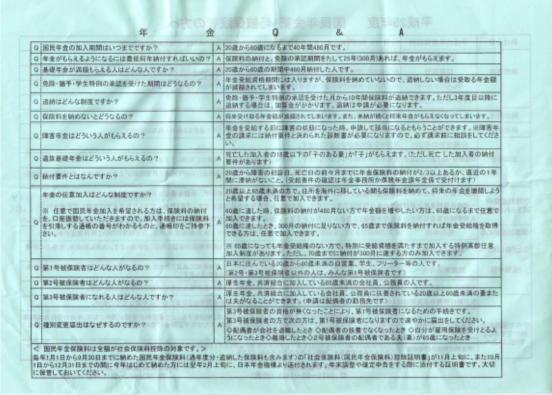

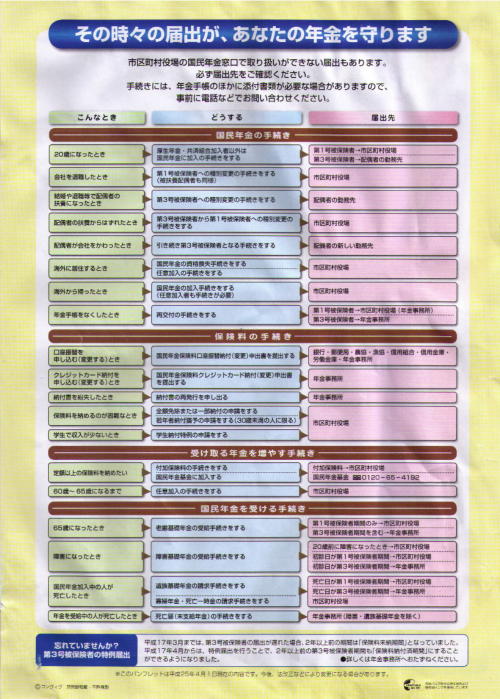

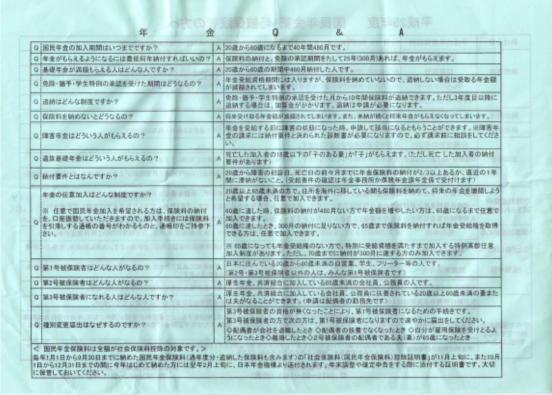

国民年金については、日本年金機構のホームページの「パンフレット|日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp」に、各種パンフレットがあるので、それらを見るといいかと思います。

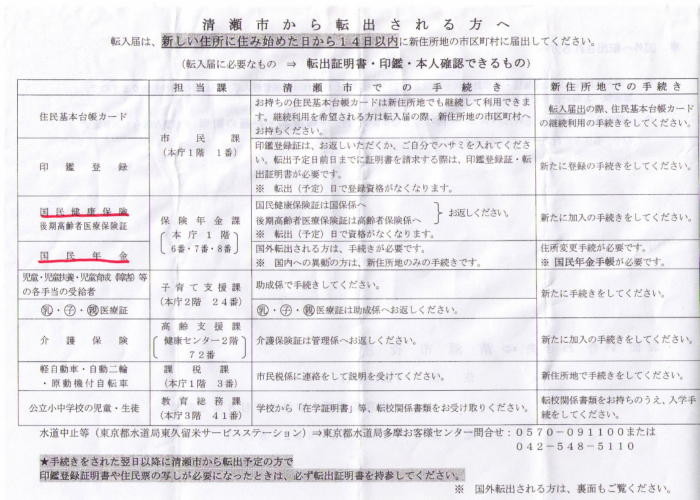

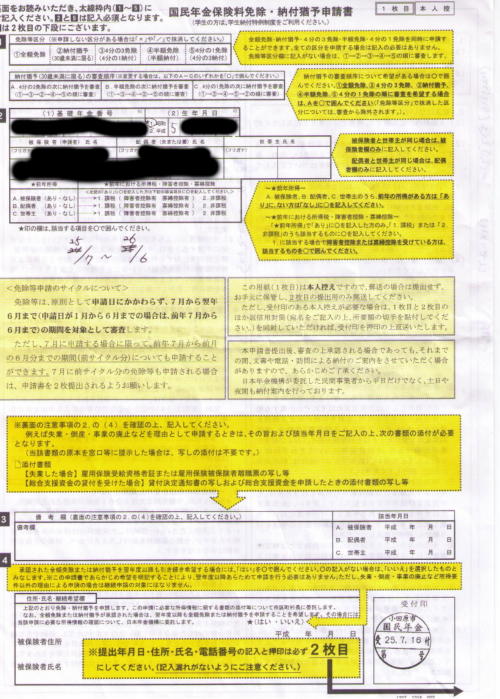

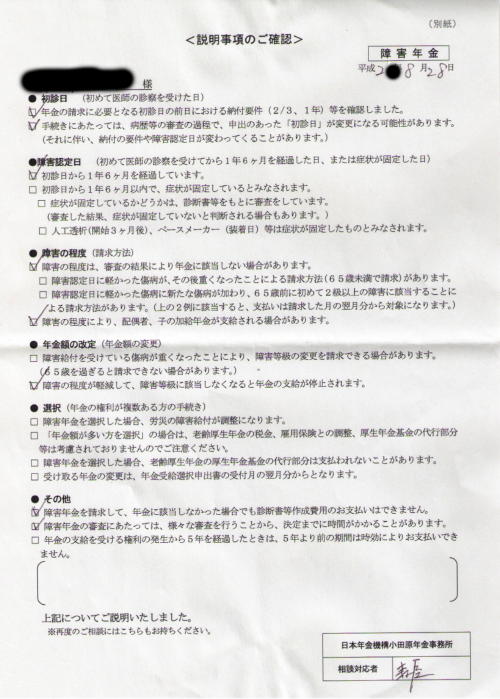

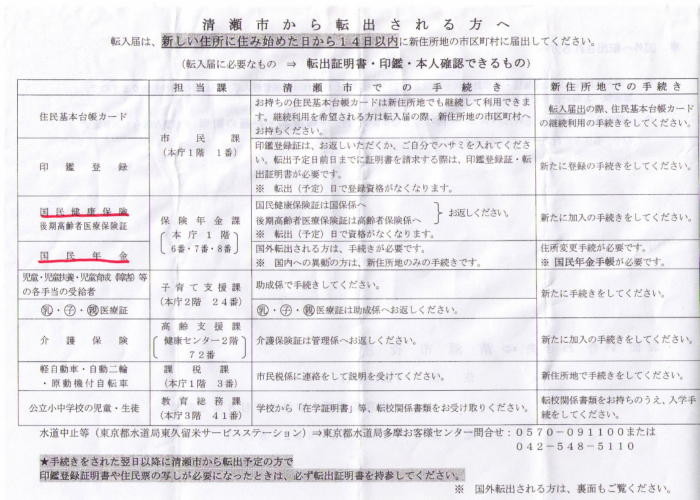

ホームページ上で発見出来なかったもので、しかしぜひ読んでおきたいものを以下に画像で掲載します(日本年金機構発行以外のものも含む)。

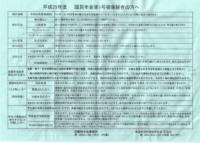

↑東京都清瀬市の国民年金の説明(表・裏)

↑東京都清瀬市の、転出される方への手続き一覧表。大抵の市町村役所役場には、「転入時の各種手続き」「転出時の各種手続き」をまと

めた紙があると思います。市町村によっては相当細かいところまで載っていますが、ここでは簡潔に書いてある東京都清瀬市のものを紹介します。

|

| 学生納付特例制度 |

学生のための、保険料納付が猶予される制度です。所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。

年金は老後だけのものではありません。病気やけがで障害が残ったときにも受け取れます。

保険料の納付が猶予されている期間は・・・

(1)病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。

(2)年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。

●申請書は、市(区)役所または町村役場や年金事務所、日本年金機構のホームページで入手します。学校の学生課に置いてある場合も多いです。

また、申請には学生証または在学証明書が必要です(学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は原本を提出してください)。

●提出先は、住民票を登録している市(区)役所または町村役場になります。

●申請により承認された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間で毎年度申請が必要です(申請期限があります)。

●申請後、日本年金機構から承認または非承認通知をお送りします。なお、非承認通知が届いた際は、保険料の納付をお願いします。

●承認期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」として扱われますが、年金額には反映しません。しかし、10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額にも反映します。

手続きをしないとどうなるの?

●万一のことが起こった時に、年金がもらえなくなります。

年金は、老後に受け取るだけではありません。病気やけがで障害が残ったときに、手続きが行われていないことだけで障害年金が受け取れなくなる可能性があります。

障害基礎年金

平成24年度年金額 983,100円(1級)、786,500円(2級)

※国民年金加入中に病気やけがで、一定の障害状態にある間は、障害基礎年金を受け取れます。

将来の年金額をアップできる付加保険料

付加保険料とは、定額保険料に加えて納める保険料です。

付加保険料を納めることで、将来もらえる老齢基礎年金に上乗せされます。

卒業したけど保険料が払えないときは?

●免除・給付猶予制度があります(納付猶予制度は30歳未満の方のみ対象)。

・所得の少ない学生以外の方が申請し、承認されることで、保険料の免除・納付猶予される制度です。

・申請方法は簡単!書類に必要事項を記入するだけです。

・また、所得に応じ一部の保険料を納める「一部免除制度」もあります。

●承認された場合は・・・

(1)病気やけがで障害が残ったときも年金を受け取ることができます。

(2)年金を受け取るために必要な「期間」に算入されます。

※一部免除を承認された場合は、一部免除された月以外の保険料を納めないと期間には算入されません。

●もし手続きを何もしなかったら・・・

(1)未納のまま放置すると、病気やけがで障害が残ったときの年金が受け取れません。

(2)老後に受け取る年金額も少なくなります。

●申請の流れ

・申請書は、市区町村役所役場、年金事務所、日本年金機構のホームページなどで入手できます。

・提出先は、住民票を登録している市区町村役所役場になります。

・申請により承認された場合、承認期間は7月~翌年6月の1年間で原則、毎年度申請が必要です(申請期限があります)。

・申請後、日本年金機構より承認または非承認通知をお送りします。なお、非承認通知が届いた際は、保険料の納付をお願いします。

・承認期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」として扱われますが、全額納付した場合より年金額が少なくなります。しかし、後にその期間の保険料を納めれば、全額納付した場合と同じ年金額を受け取れます。 |

| その他の年金 |

【公的年金】

国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。厚生年金・国民年金・共済年金など。老齢・障害・死亡により年金が給付される。

*公的年金は一人一年金が原則で、老齢年金(または退職年金)・障害年金・遺族年金のいずれかだけを受給する。しかし、平成19年(2007)末に社会保険庁(当時)は、公的年金の受給世代である60歳以上のうち、無年金者が110万人にのぼるという推計を発表した。年金の受給資格を得るためには25年以上の加入が必要だが、これを満たさないことが主な原因

*なお、障害年金にいくつか種類があったように、上記の各種年金にもいくつかの種類がある。

*在職老齢年金制度というのもある。

【私的年金】

民間の企業・団体が行う企業年金・団体年金などと、個人が任意で加入する個人年金の総称。 |

障害認定日請求←(ともに2級でした)→事後重症

障害認定日請求←(ともに2級でした)→事後重症

←→

←→

=

=