�@�n���[���[�N�ɂ�舵�����Ⴄ��������̂ŁA�����܂ŎQ�l��Ƃ��Ĉȉ����L�q���܂��B�u�Ҋ��I����̗������狋�t�Ώہv�̏ꍇ�E�E�E�B

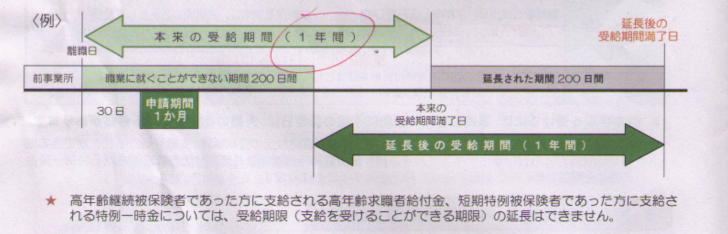

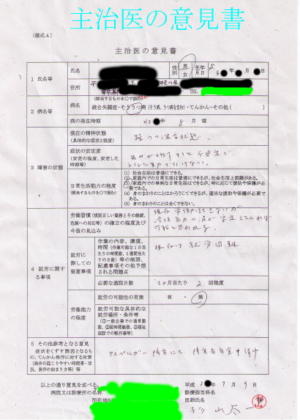

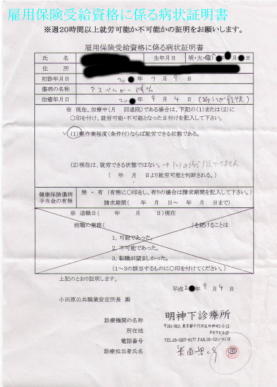

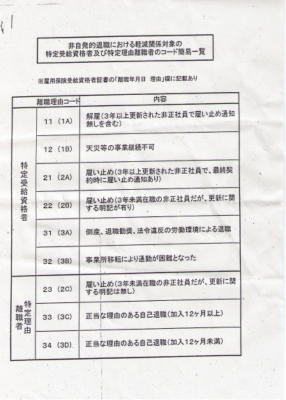

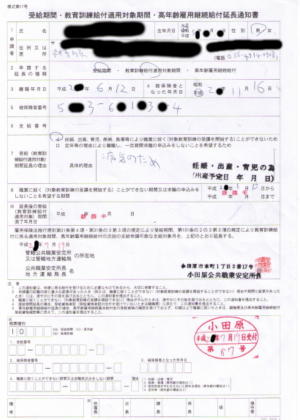

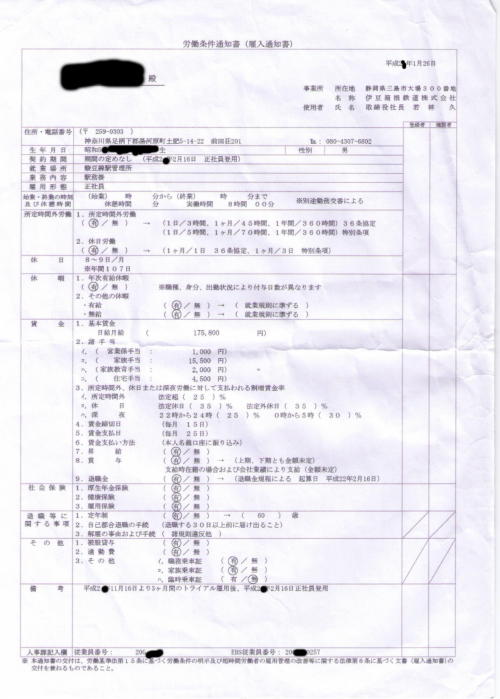

2013�N�V���P���i���j�ɗ��E�[�������čs���n�����Ŏ葱�����u�ٗp�ی��̎��Ɠ����t���i�҂̂�����v�����炢�A�V��18�����u�ٗp�ی��ی�������̓����v�B�V���W������x���J�n�i���ۂɐU�荞�܂��̂͂����ƂV���P���N�_�Ƃ��Ė�T�T�Ԍ�j�B�T�^�Ɨj�����u�P�^���j���v�ƂȂ�A�V���W������P�^���j���́u�V��29���i���j���ŏ��̎��ƔF����v�܂ł��ŏ��̎��Ƌ��t�ΏہB���̊Ԃɋ��E���������Ă��Ȃ��Ǝx������Ȃ��B��t�̈ӌ������K�v�ȕ��́A�V��18���̐�����A�x���Ƃ��ŏ��̔F����̂V��29���܂łɂ͗p�ӂ��i���j�B

�Ȃ��A�P�^���j�����s�������ꍇ�́A���̑[�u�ɂȂ�B�Ȃ��A�����Ŏb��I�ɉΗj���ɏ[�Ă�����Ƃ����āA�P�^���j�����P�^�Ηj���ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��A����ȍ~���P�^���j���̂܂܂ɂȂ�B

���ʉ@�i���Ȋ܂ށj���a�@�̗̎������B

����҂ɂ���s���Ȃ��قǂ̑̒��s�ǁ��n�����ɓd�b���đ��k�B

���A�E�������Ⴆ�Ζʐڂ������Ȃ�A�u�ʐڏؖ����v���o�B

�i�Q�l�T�C�g�j

�E�n���[���[�N�C���^�[�l�b�g�T�[�r�X - �ٗp�ی��葱���̂��ē� https://www.hellowork.go.jp/insurance/

�E�ٗp�ی��̎��Ɠ����t���i�҂̂����� http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/7503/zyukyuu_h25_3.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E7%AD%89%E7%B5%A6%E4%BB%98%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%8A'��http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/7503/zyukyuu_h25_3.pdf

�i���j

�E��t�ɏA�J�\�ؖ����������Ă��炢�A�Z���n���NJ�����n���[���[�N�ɗ��E�[���̑��K�v���ނƂƂ��ɒ�o���A���E�̓o�^�����A���Ǝ蓖�̐\��������A�Ҋ������i�V���ԁj�o�ߌ�A���E���������Ă��ďA�E�����肵�Ȃ����ɑ��A���苋�t�����͈͓̔��Ŏ��Ǝ蓖���x������܂��B�܂�A���Ƌ��t���邱�Ƃ��o������́A�Ҋ����Ԍo�ߌ�̓�����ƂȂ�܂��B

�E������t����u�A�J�s�v�̈ӌ������o���ꍇ�A�n�����ɍs���葱�����������A���ԉ����\�������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ������\���́A�������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ������Ԃ�30����������������P�J���ȓ��ɍs���i������̂͂�����O�ł��o����j�B������������������ʓ|�ȕ���������̂ŁA��t�̈ӌ����͂Ȃ�ׂ����O�ɗp�ӂ������B

�E���ԉ����\���̋�̓I�Ȋ��Ԃ́A���̂Ƃ���ł��B�Ⴆ�A�R���S���ɑސE����ƑސE���̗�������R�O���o�߂������́A�S���S���ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�̎��ԉ����\�����o������Ԃ́A�S���S������T���R���܂łƂȂ�܂��B�ސE���̗�������R�O���̊��Ԃ��Ă���̂́A�a�C�̏ꍇ�A�R�O���ȏ�a�C�ɂ��J���s�\���m�F������A�a�C�̂��߁A���Ԃ̉����\����F�߂悤�Ƃ���l�����炫�Ă��܂��B

�E�ٗp�ی��̎葱��������ƁA�葱���������ȑO�Ɍٗp�ی��ɉ������Ă������Ԃ́A��{�蓖���̗̎L���ɂ�����炸�A���̌�̌ٗp�ی��̎v���̌v�Z�ɂ͎Z������܂���̂ł����ӂ��������B

���F������j�Փ����ƃY����̂���{�B

��

�Ƃ���ŁA��|���͏o���Ȃ��̂ŗv���ӁB�Ⴆ�A��Q�҂Ŏ��ƕی����P�N�߂��Ⴆ�邩��Ƃ����āA�ސE�ォ�甼�N��Ɏ葱�����Ă��A���̎��_���N�Z���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���n���[���[�N�J�[�h�����������A�n�����ɍs���ۂ͖���̌g�s�������ł��B

���ƕی������炤�ۂɈ�t�ɏ����Ă��炤���ނ́A�u�A�J�\�ؖ����v���́u�A�J�\�ƂȂ����f�f���v�ł��B�u�ӌ����v�Ƃ������́A�u�ؖ����v�A�u�f�f���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

��������悤�ɂȂ������́A���̏ؖ�����t�ɏ����Ă��炢�܂��B

![��̂ق����r��Ă�c�@���Ǝ�T�A���菊��o�p�B�ٗp�ی���ی��җ��E�[�]�Q](koyouhoken111_3.jpg)

![���E�[�]�P�i�\�ʁj�B�摜�����Ԃ��Č��ɂ��������B](risyokuhyou111_3.jpg)

![���E�[�]�P�i���ʁj](rishokuhyou_3.jpg)